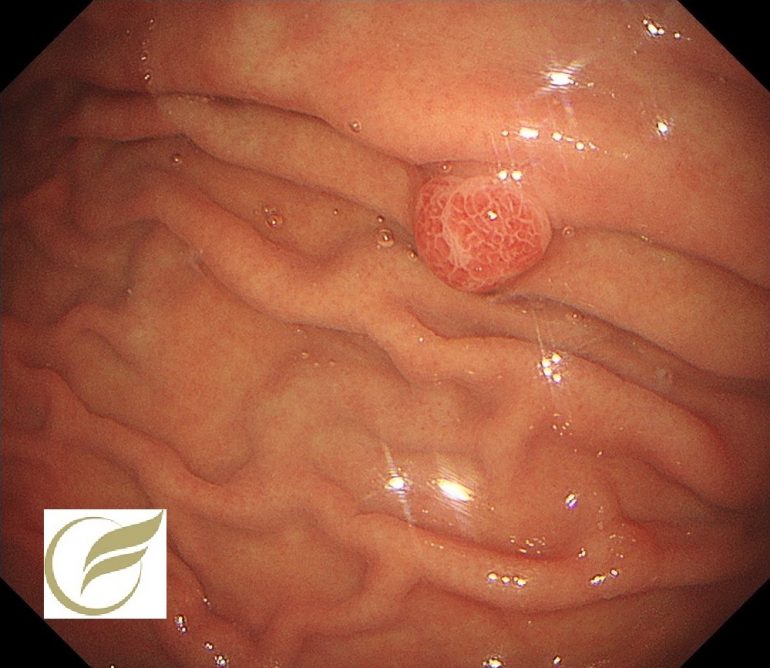

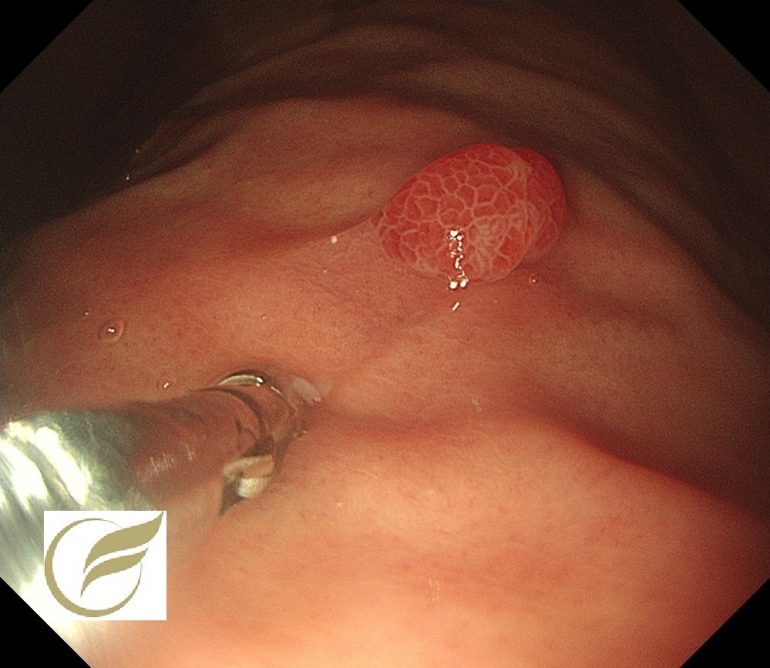

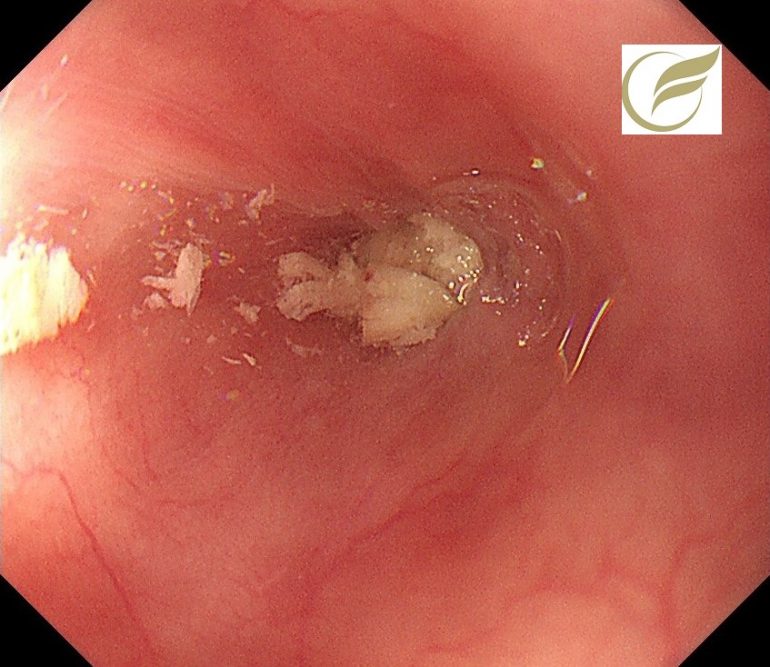

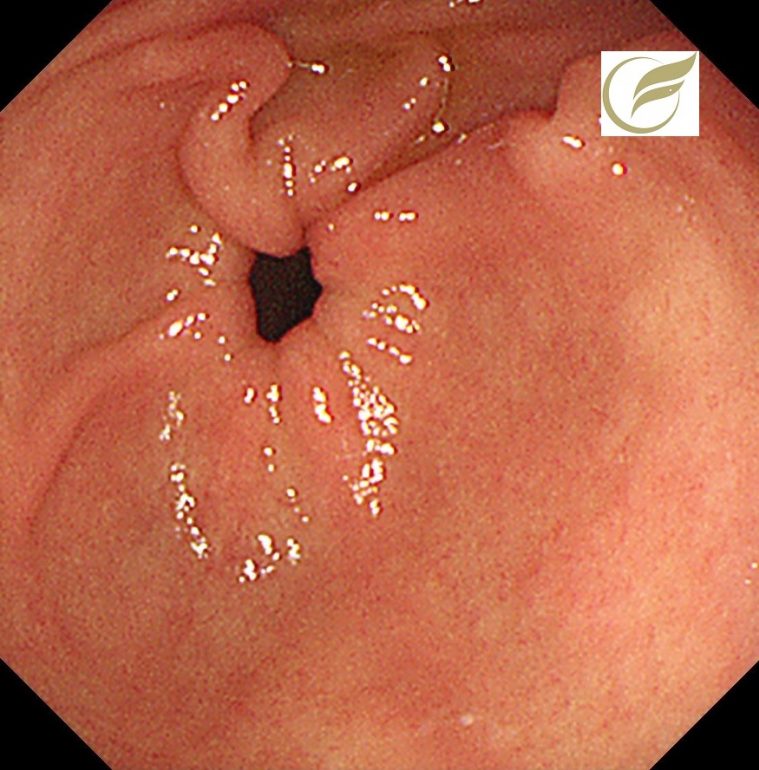

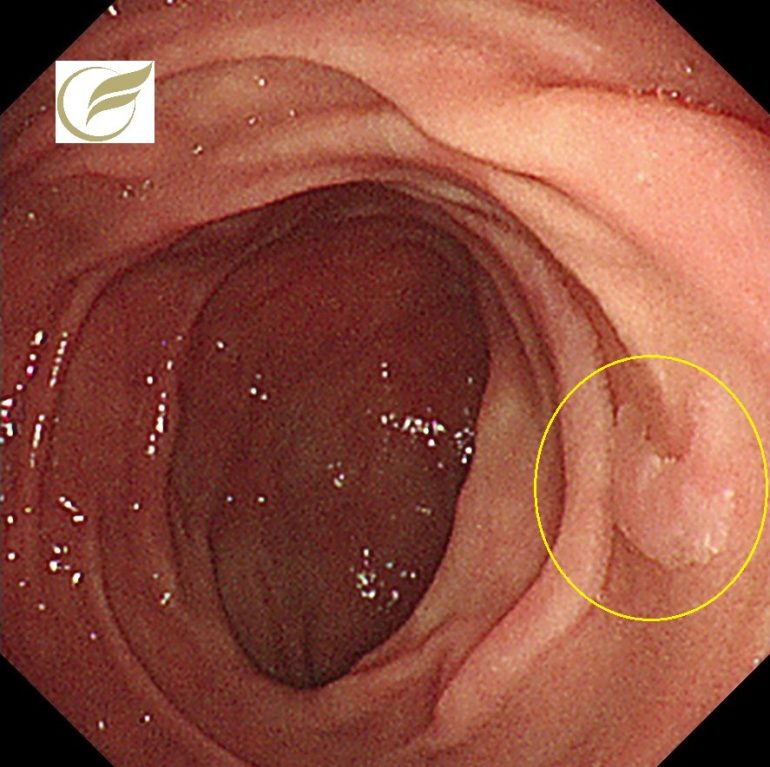

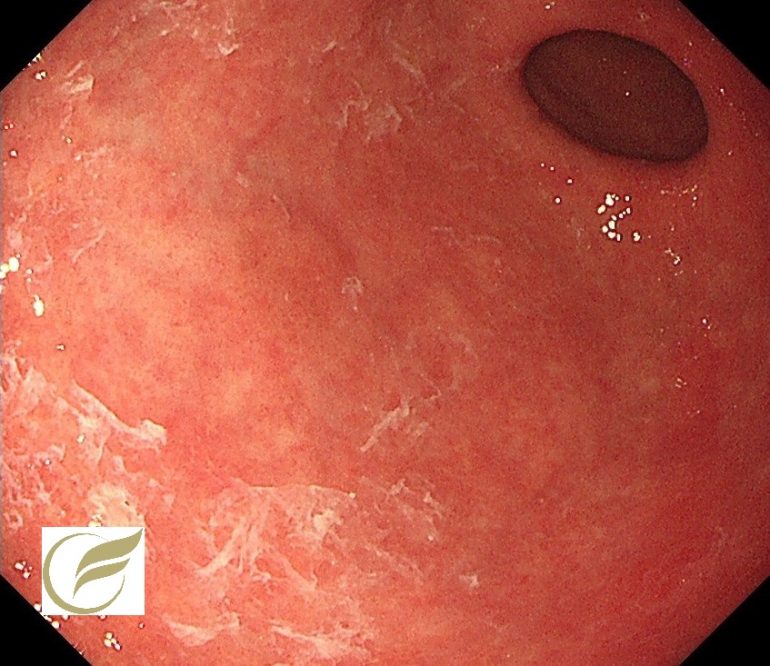

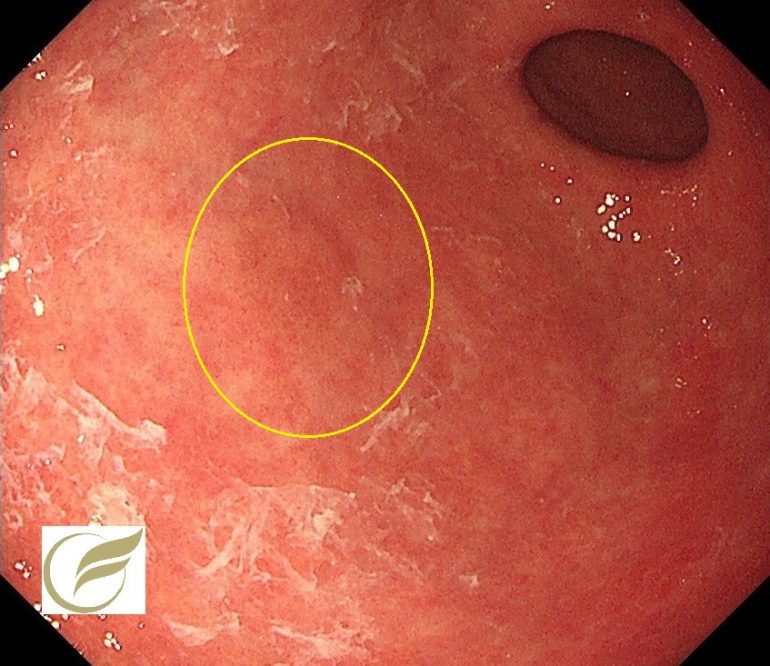

ラズベリー型胃癌②(胃内視鏡/胃カメラ)

胃のラズベリー型腫瘍は、腺窩上皮型腫瘍で低異型度のものいい、比較的珍しいものです。

浸潤や転移を認めた症例の報告はなく、生命に関わる腫瘍かどうかは、まだよくわかっていませんが、

現時点では治療対象となります。

以下は当院で経験されたラズベリー型腫瘍(group3相当)の例です。

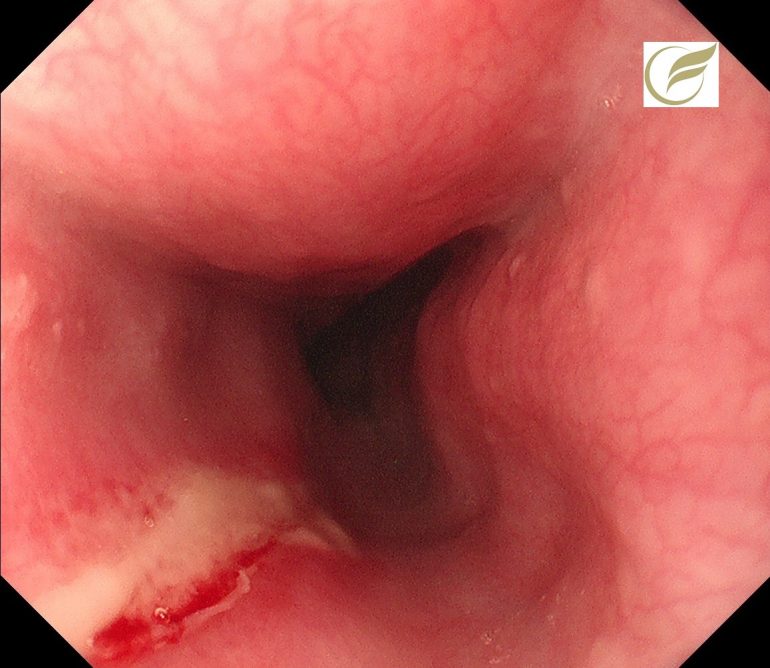

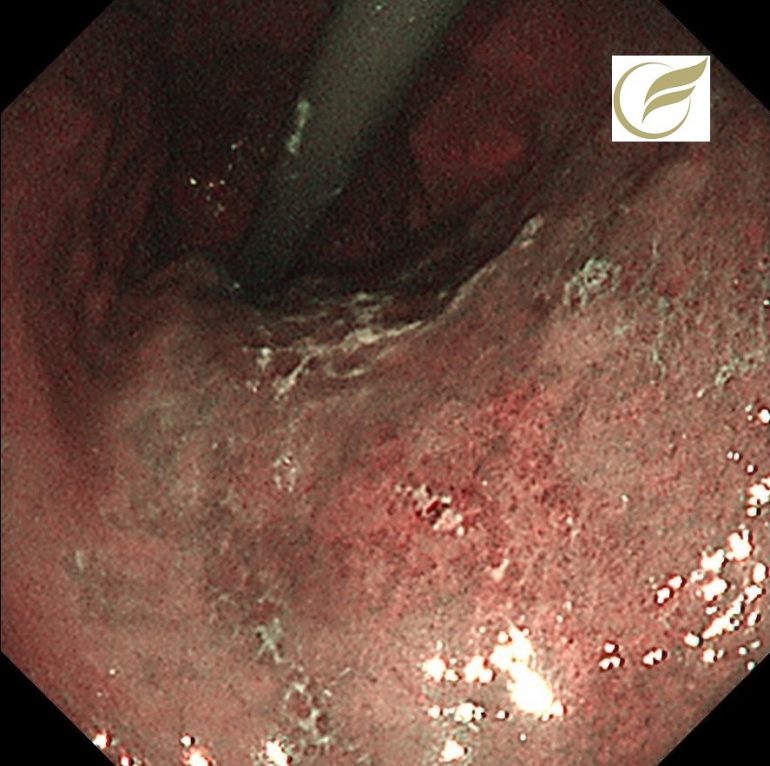

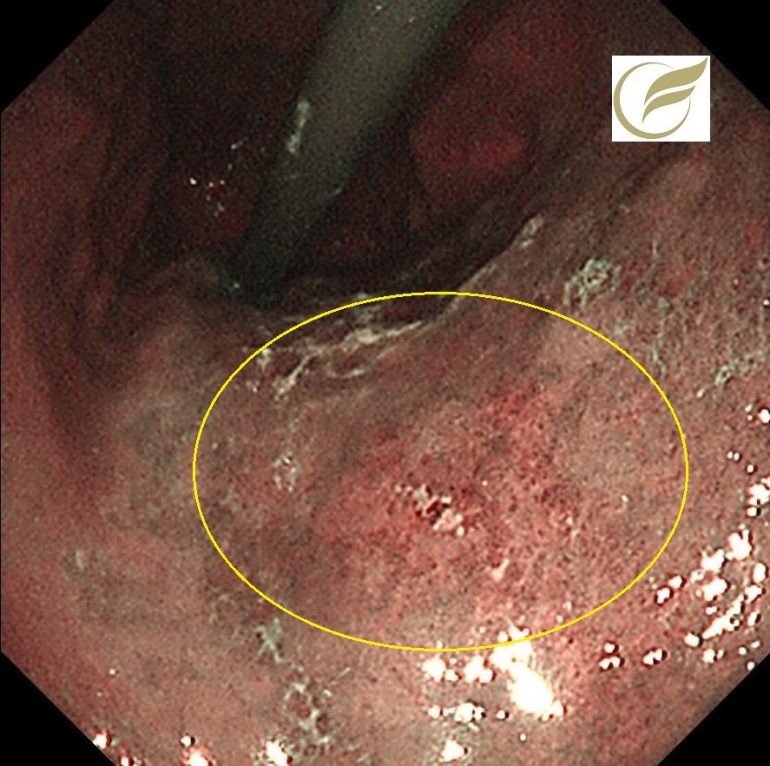

食道潰瘍⑥(胃内視鏡/胃カメラ)

食道潰瘍のなかでも熱傷によるものは、たびたび経験されます。

以下は、たこ焼きにより食道粘膜に熱傷をきたした例で、上部から中部食道にかけて線状の潰瘍を呈していました。

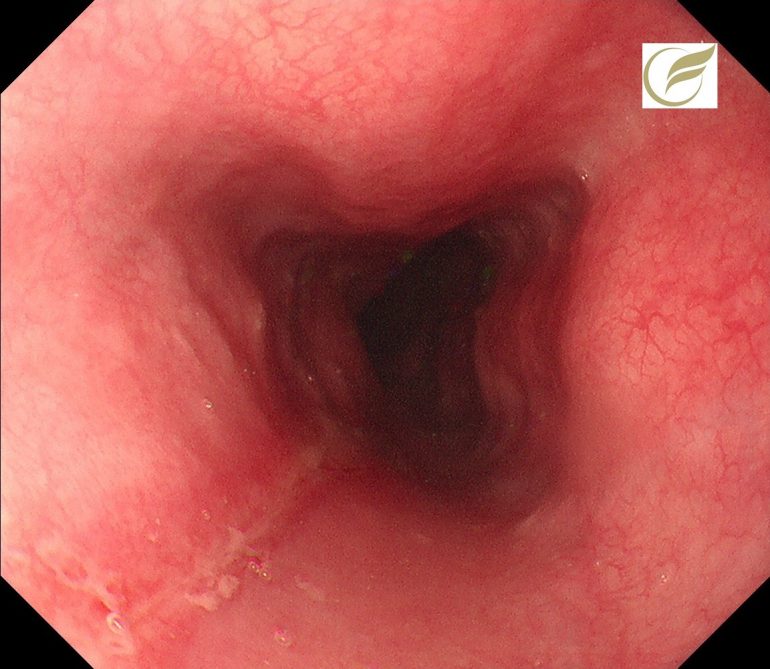

好酸球性食道炎③(胃内視鏡/胃カメラ)

好酸球性食道炎については、以下もご参照ください。

以下の例は好酸球性食道炎(EoE)に食道びらんを伴った例です。

もともと以前からEoEによる食事のつかえ感があったところに、びらんが併発し、強い胸痛の症状を伴っていました。

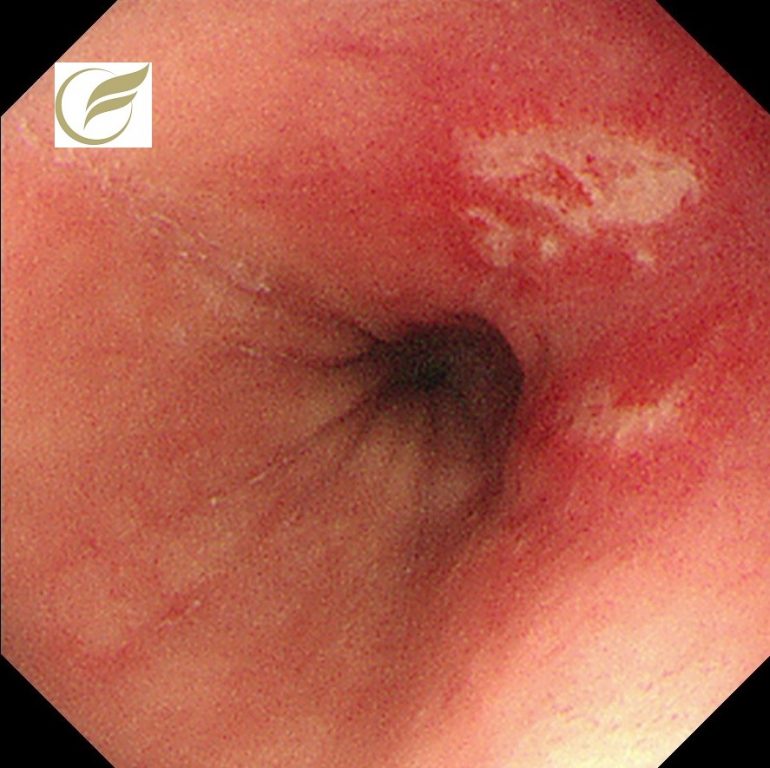

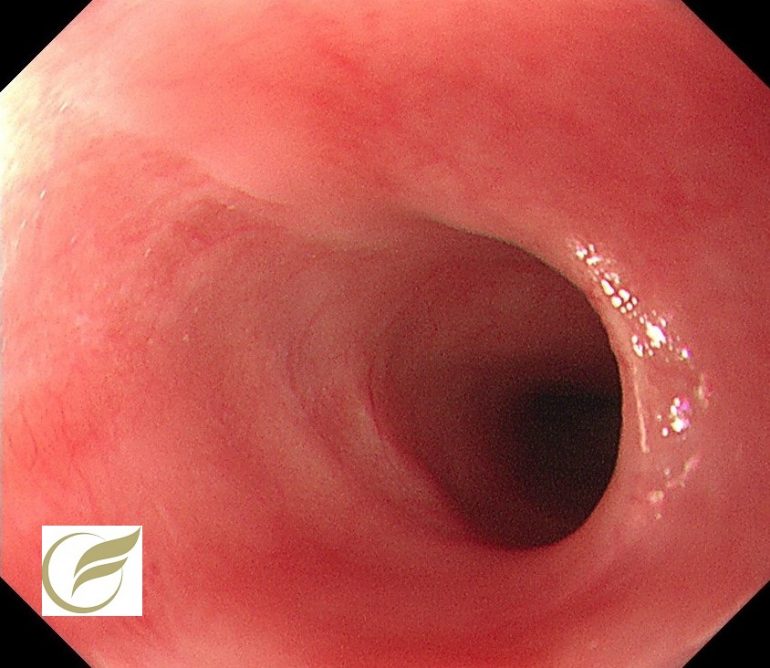

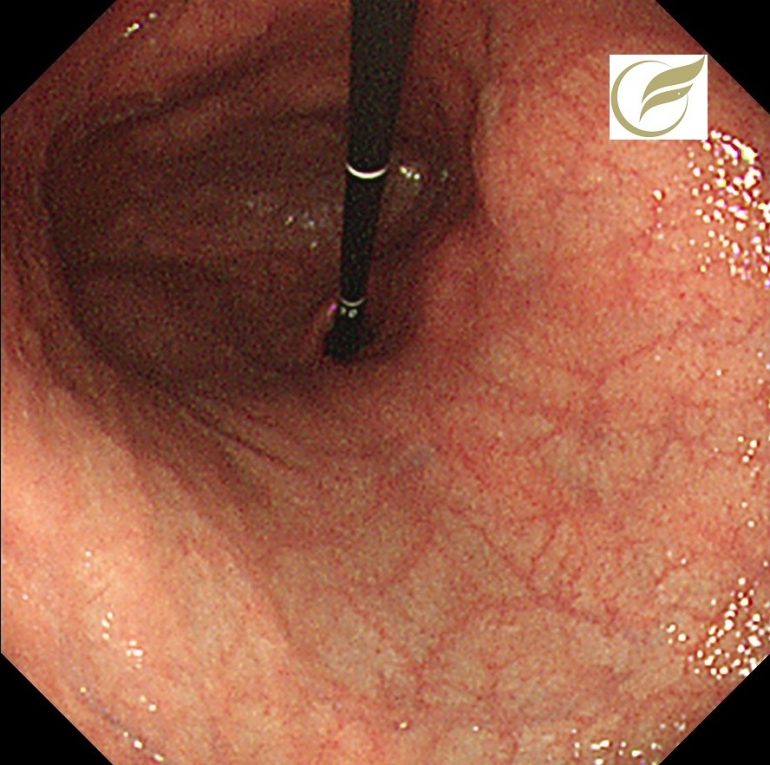

食道狭窄①(胃内視鏡/胃カメラ)

食道狭窄とは、食道の一部が狭くなり食べ物が通りづらくなっているような状態をいいます。

良性の食道狭窄は、先天性、逆流性食道炎や潰瘍に伴うもの、鉄欠乏性貧血などに伴う食道web、腐食性食道炎による瘢痕性狭窄の他、機能性の食道蠕動障害(アカラシア、びまん性食道狭窄)などがあり、制酸薬や内視鏡的手技、あるいは外科手術で治療されます。

悪性疾患に伴うものとしては、食道癌や悪性リンパ腫、粘膜下腫瘍などによる腫瘍性病変によるものなどがありますが、ときにそれらの内視鏡治療後・外科手術後・放射線治療後に狭窄をきたすこともあります。

先天性食道狭窄症は、生まれつき食道の中部から下部にかけて狭窄をきたす疾患で、発症頻度は5万人に1人程度とまれな疾患です。哺乳不全となるため拡張術や外科手術など速やかな処置を要します。

以下は先天性食道狭窄の例(拡張術後)で狭窄部に食物が停滞していましたが(左)、内視鏡的に異物を摘出する処置をし停滞を解除しました(右)。

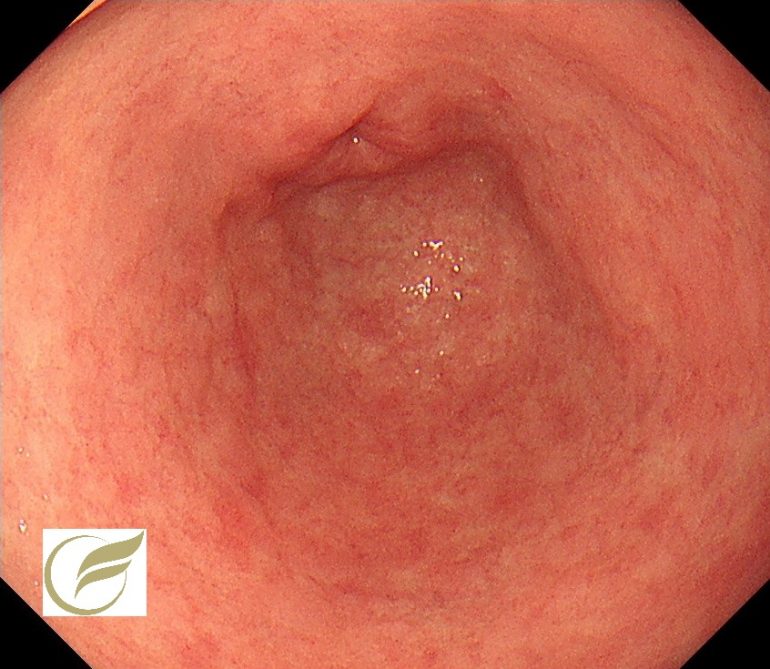

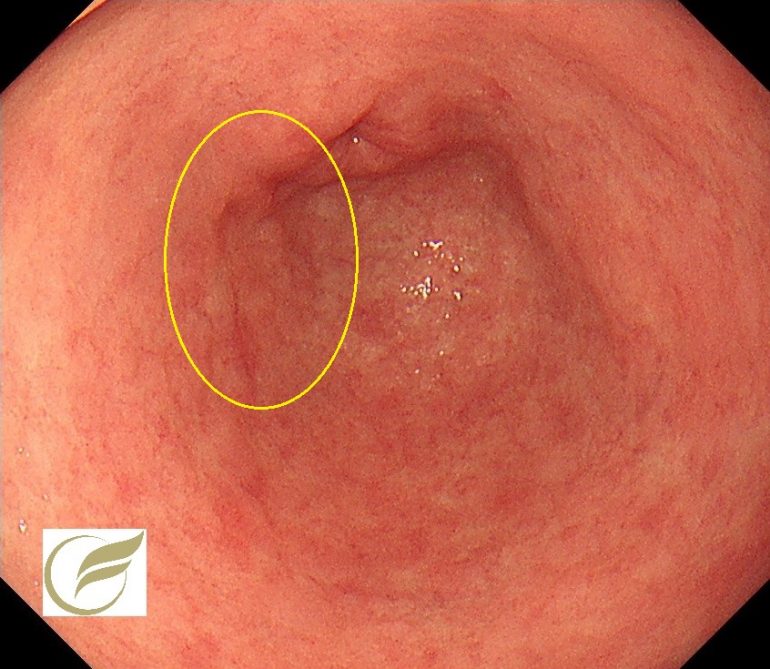

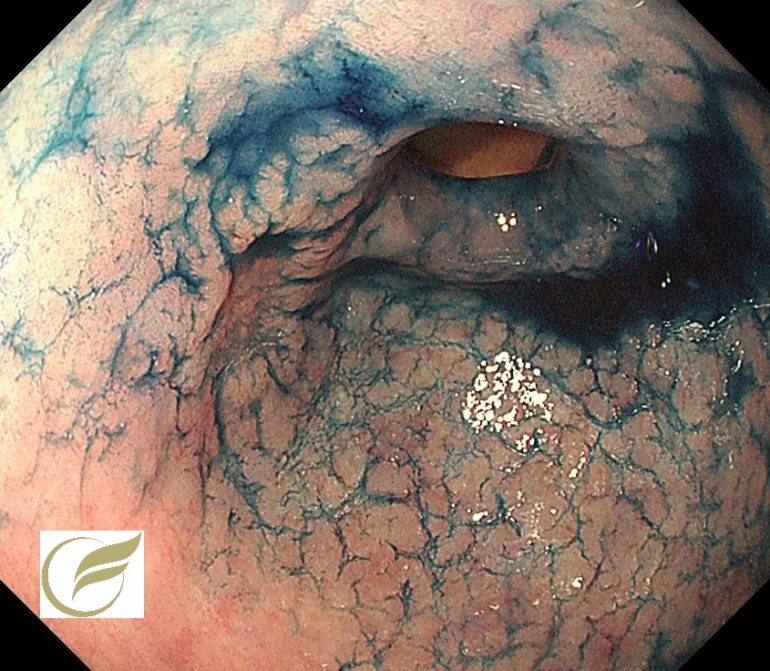

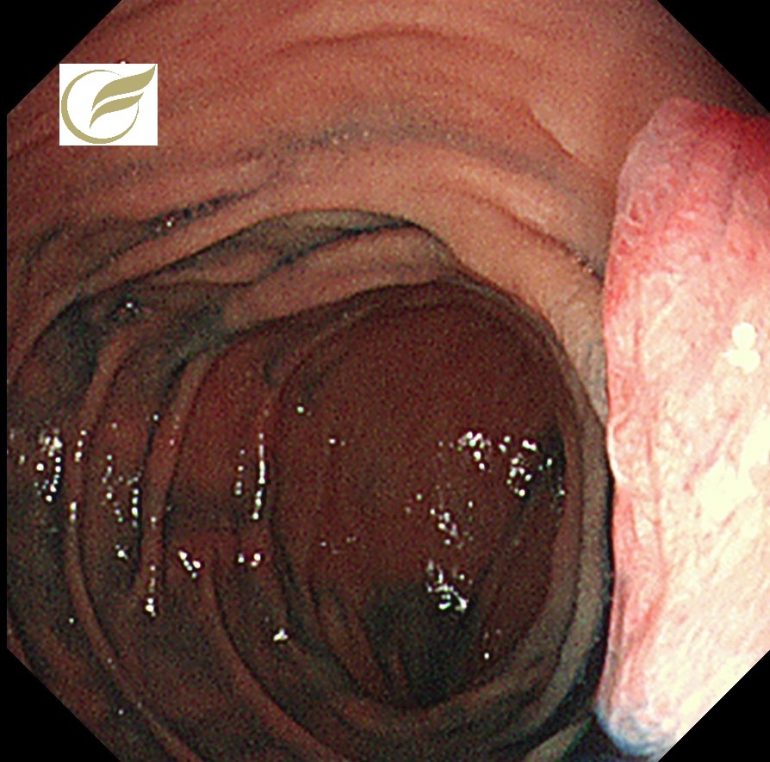

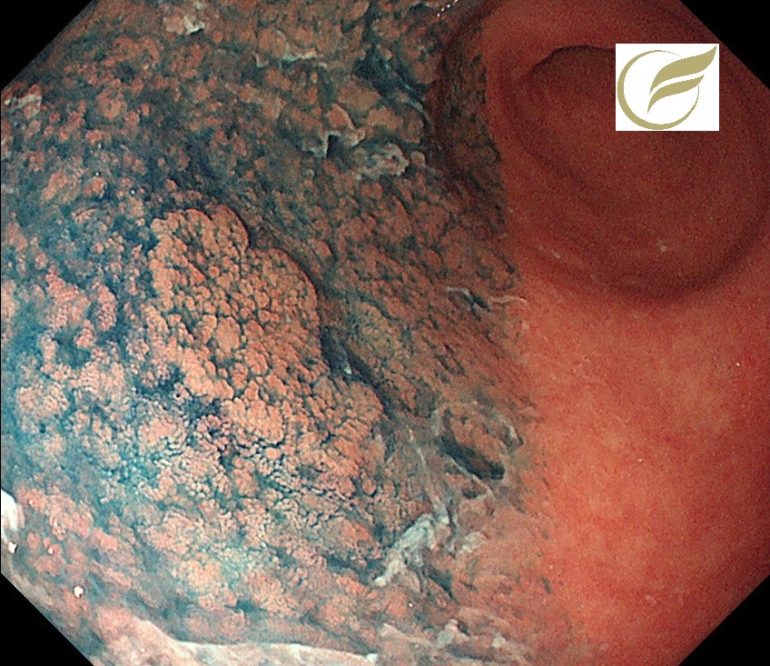

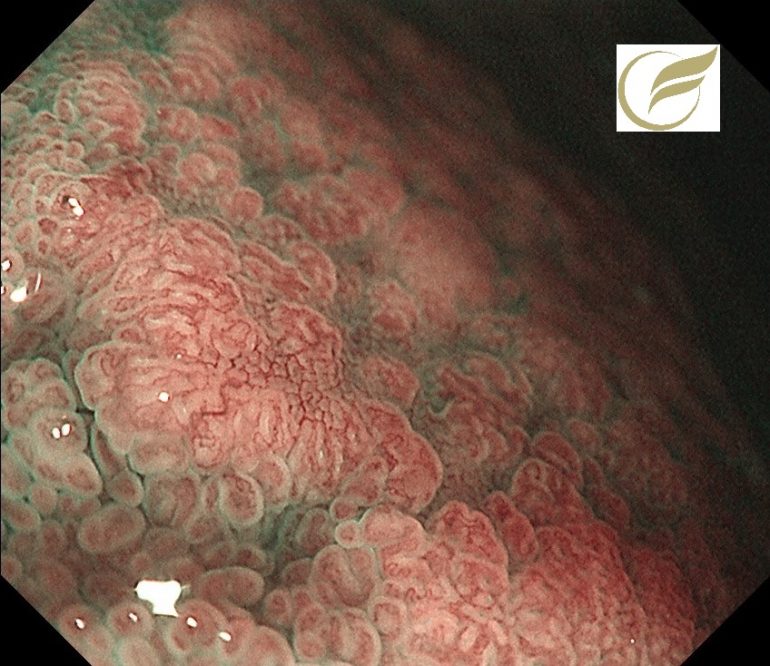

早期胃癌⑨(胃内視鏡/胃カメラ)

胃腺腫は胃生検組織診断分類でGroup 3と診断される良性の病変をいいます。

注意すべきは、生検で腺腫とされても切除後に胃癌と診断される例があり、特に形態的に平坦なのものや陥凹している腺腫(陥凹型腺腫)では、切除後に癌と診断される確率が3-5割程度あると報告されています。

以下は当院の検診で発見された平坦型の腫瘍性病変で、当初の生検では胃腺腫と診断された例です。

切除後の病理では早期がん(0-IIb)の診断となりました。

病変は通常内視鏡で確認される範囲よりも口側に伸展しており、25mm大の病変でした。

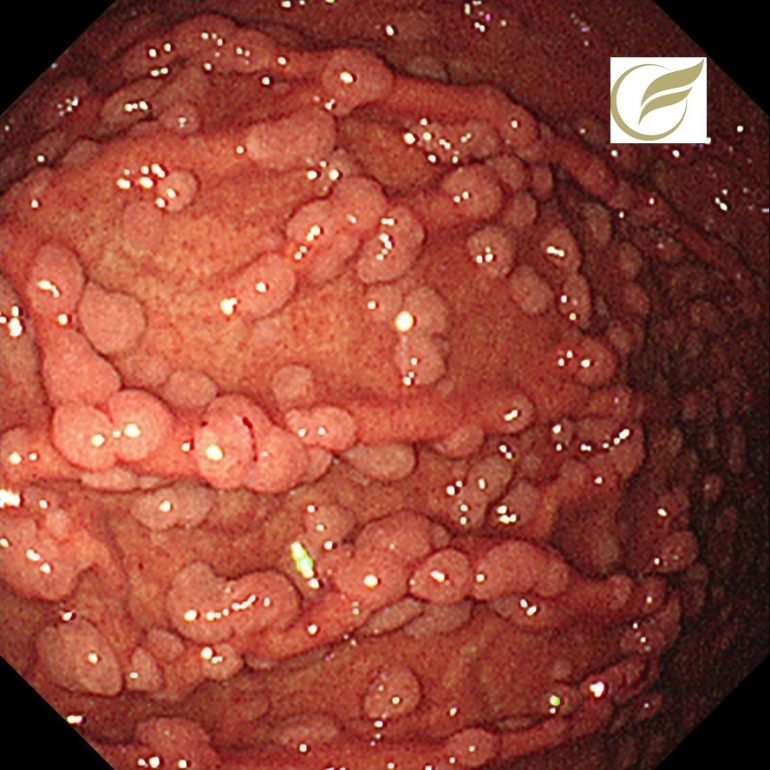

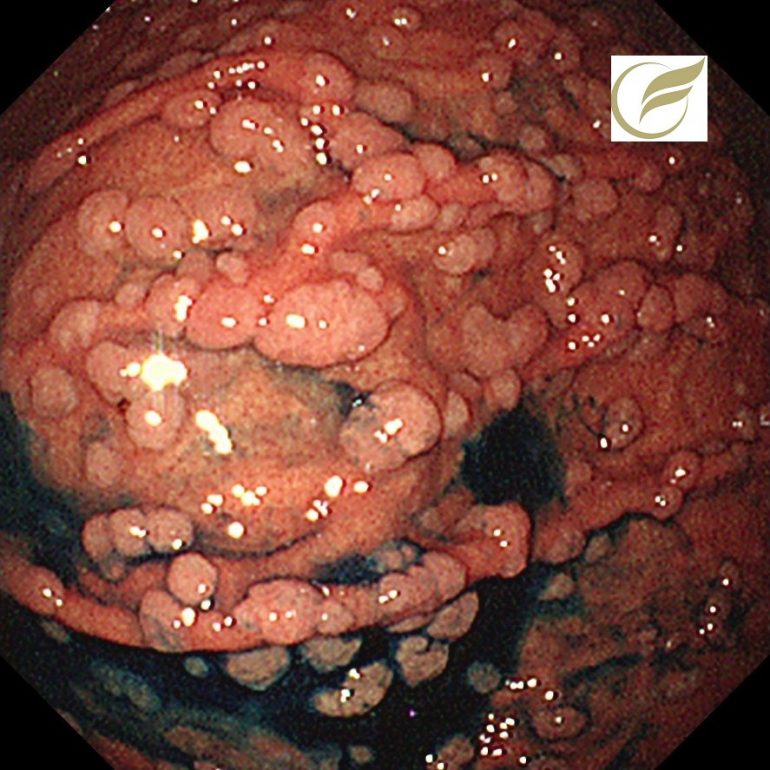

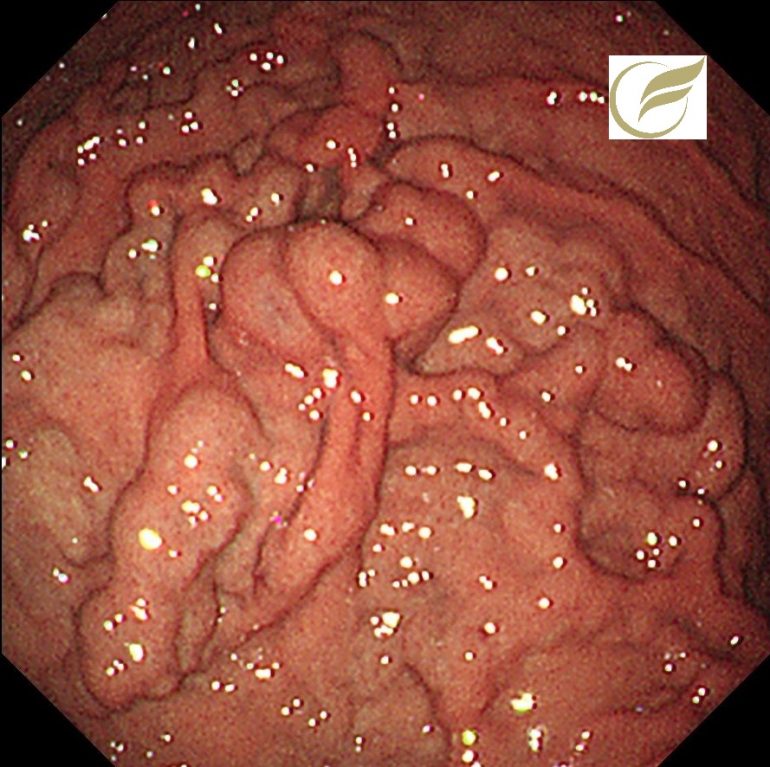

FAP③(胃内視鏡/胃カメラ)

FAPでは、十二指腸の腺腫、腺癌の合併の他、

胃のポリポーシス、胃腺腫、胃癌を合併することがあります。

そのため、定期的に上部内視鏡検査で経過観察する必要があります。

以下はFAPの方の、胃のポリポーシスです。

胃病変は、原病指摘前に検診で発見されました。

自己免疫性胃炎①(胃内視鏡/胃カメラ)

自己免疫性胃炎 autoimmune (metaplastic atrophic) gastritis; AIGは、A型胃炎とも呼ばれる胃炎で、自己免疫の機序で胃の壁細胞が障害され生じる胃炎です。健診内視鏡で約0.5%の方が本症と診断されるとの報告があります。

壁細胞が破壊されることで低酸症と内因子の産生低下が生じ、結果として萎縮性胃炎やビタミンB12吸収不良がおこります。

本症における萎縮性胃炎は、前庭部(胃の出口付近)にはおこらず、それ以外の体部にみられるという特徴があり、回腸末端でのビタミンB12の吸収不良は悪性貧血を引き起こします。また低酸症は二次的に鉄欠乏を引き起こしうるため、鉄欠乏性貧血を合併することもあります。

診断は内視鏡検査での特徴的な萎縮所見から本症を推定することからはじまりますが、血液検査で抗胃壁細胞抗体陽性、ガストリン高値などが確認され、胃粘膜の生検において内分泌細胞微小胞巣(endocrine cell micronest: ECM)が認められると、診断確度が高くなります。

自己免疫性胃炎では前記したように酸分泌が低下するため、酸分泌を促すホルモンであるガストリンが高値となり、その刺激が持続するためにECMが形成されるとされていますが、これは胃のカルチノイド(NET)や胃がんの発生にも関与するとされています。本症の約10%にNET type1が認められ、胃がんの発生率はピロリ菌による萎縮性胃炎の約4倍とも報告されていますので、定期的な経過観察が必要です。

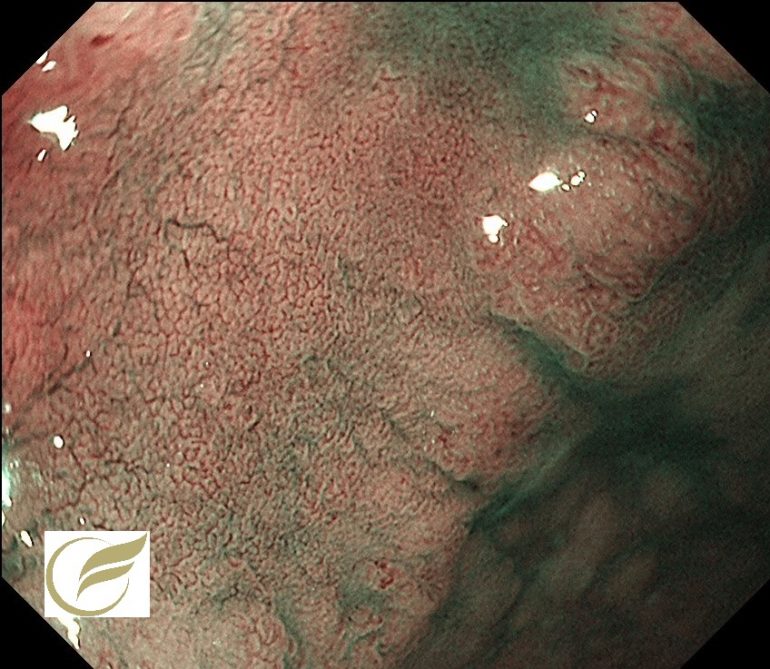

以下は当院で経験された自己免疫性胃炎の一例です。

いわゆる逆萎縮所見を呈しており、抗胃壁細胞抗体陽性、ガストリン高値が確認されました。

胃静脈瘤➀(胃内視鏡/胃カメラ)

胃静脈瘤は、胃の壁内にある静脈が異常に拡張した状態をいいます。

胃静脈瘤は肝硬変による門脈圧亢進症などにより、食道静脈瘤と合併して発生することが多いのですが、膵炎や膵がんなどによる脾静脈の狭窄や閉塞によっても発生することがあります。病態が進むと静脈瘤から出血する可能性があるため、原疾患の治療とともに経過観察や治療が必要となります。

以下は膵疾患により生じた胃静脈瘤の1例です。食道静脈瘤の合併は認めませんでした。

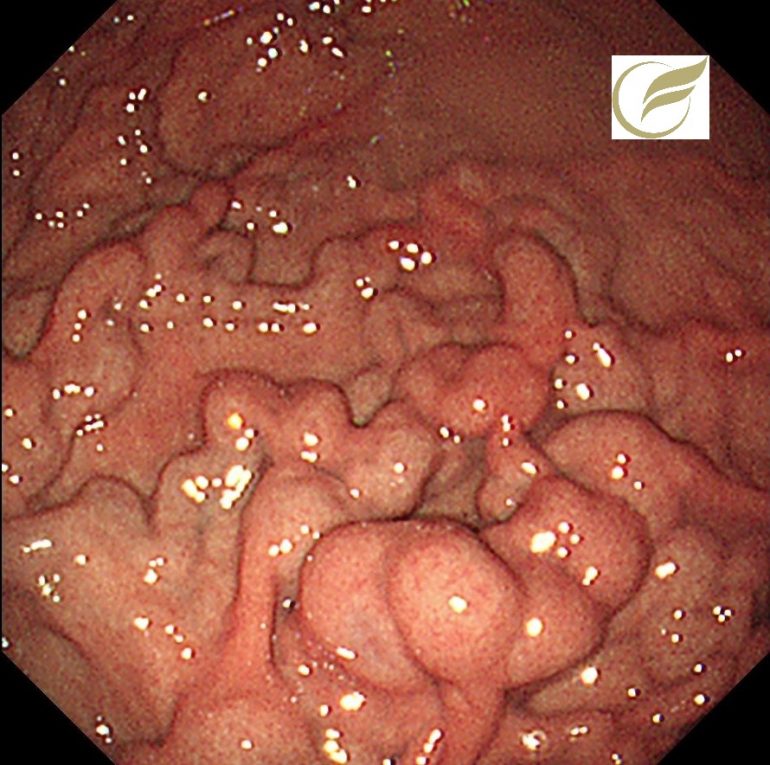

FAP②(胃内視鏡/胃カメラ)

FAPでは、大腸のみならず、胃や十二指腸にも腫瘍が発生します。

FAP方の約50%は胃ポリープが多発するとされ(胃底腺ポリポーシス)、胃腺腫や胃癌が発生することがあります。

また十二指腸(乳頭部含む)にも高率に腫瘍の合併を認め、これらは死因となる場合もあります。

写真は、当院で経験されたFAPの症例で、十二指腸の乳頭部腫瘍と非乳頭部腺腫の合併を認めました。

監修 院長 岡田 和久

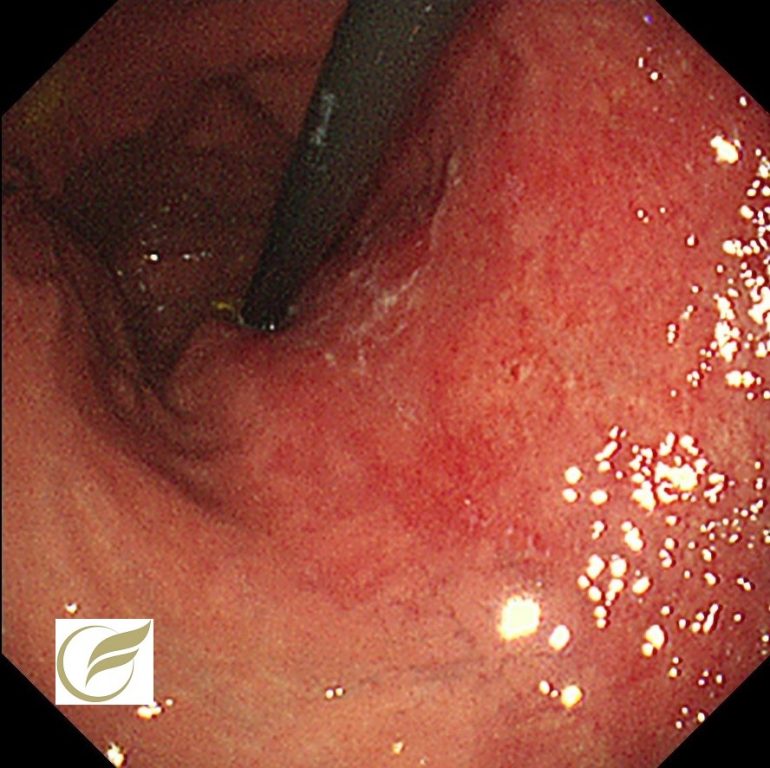

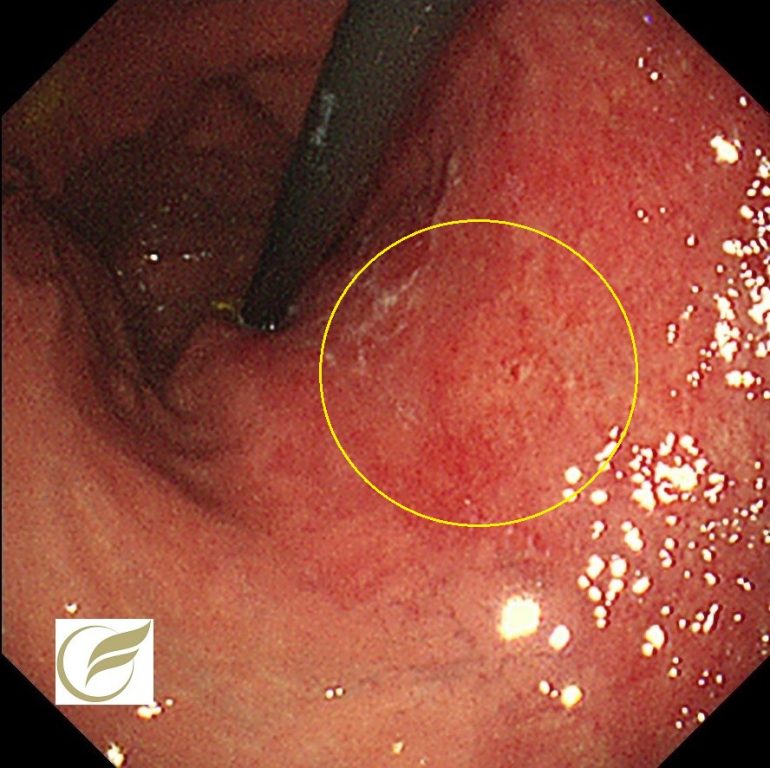

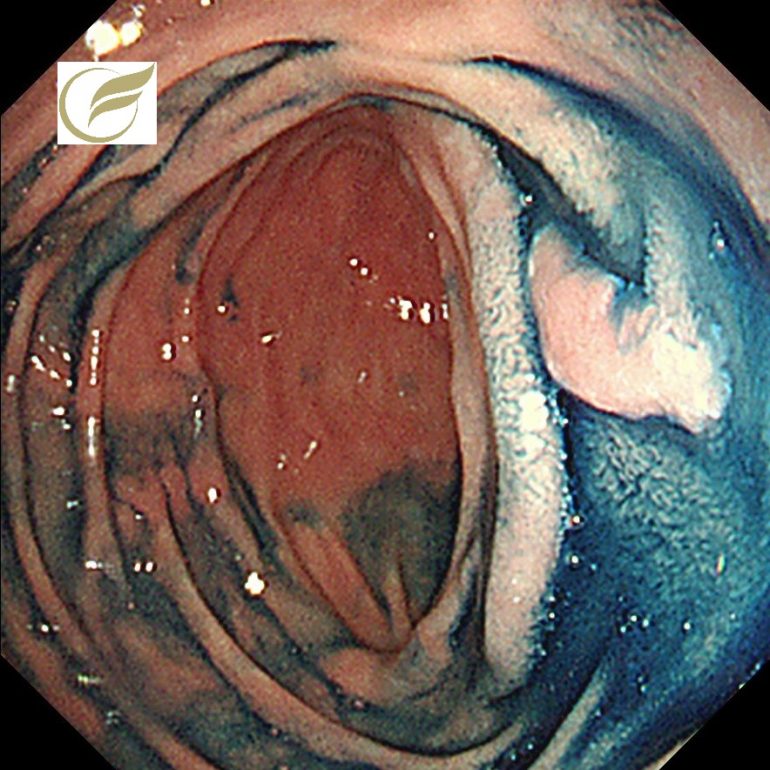

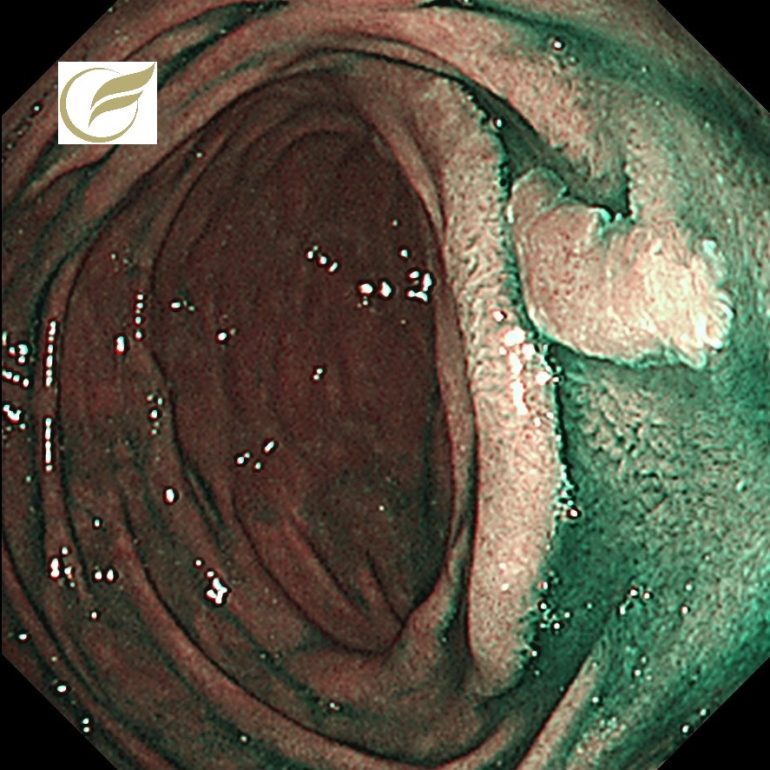

早期胃癌⑧(胃内視鏡/胃カメラ)

胃癌については、以下のURLや、医療情報内にあるトピックも併せてご参照ください。

統計上、胃癌が発見された方のうち、15%くらいの方は胃内に同時に2つ以上の癌が発見されます。

またごく最近のデータでは、初発時に1つしか胃癌が発見されなかった場合においても、胃内の他の部位に新たに胃癌が発生(異時多発)する確率は、たとえピロリ菌を除菌したとしても10年以内に30%程度あると推定されています。

そのため、胃癌もしくは胃腺腫が発見された方は、同時あるいは異時多発の胃癌が発生していないか、入念に経過観察する必要があります。

以下は、胃の体下部と幽門前庭部に同時に2病変発見された症例です。2病変とも内視鏡治療で治癒しています。

① 1病変目:体下部前壁の病変

② 2病変目:幽門前庭部前壁の病変