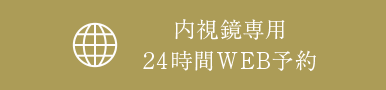

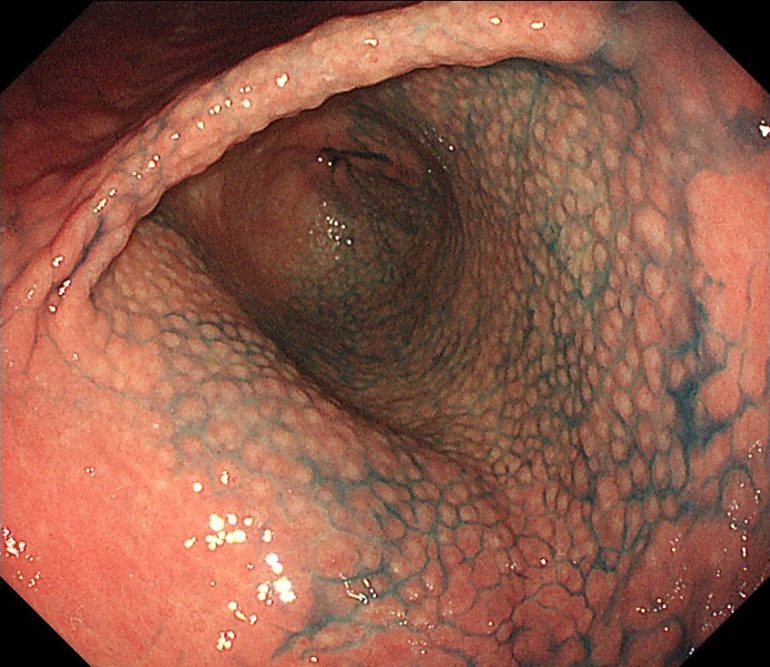

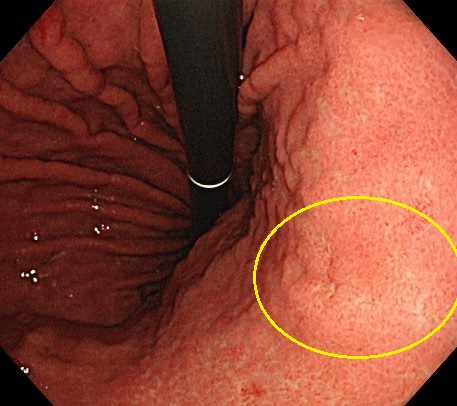

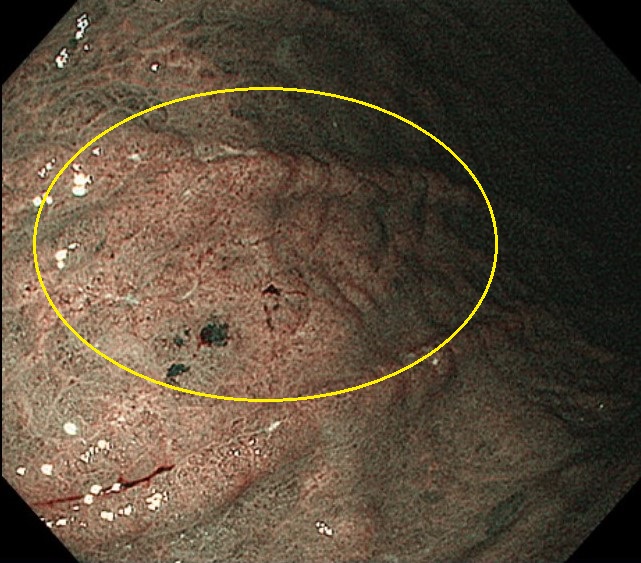

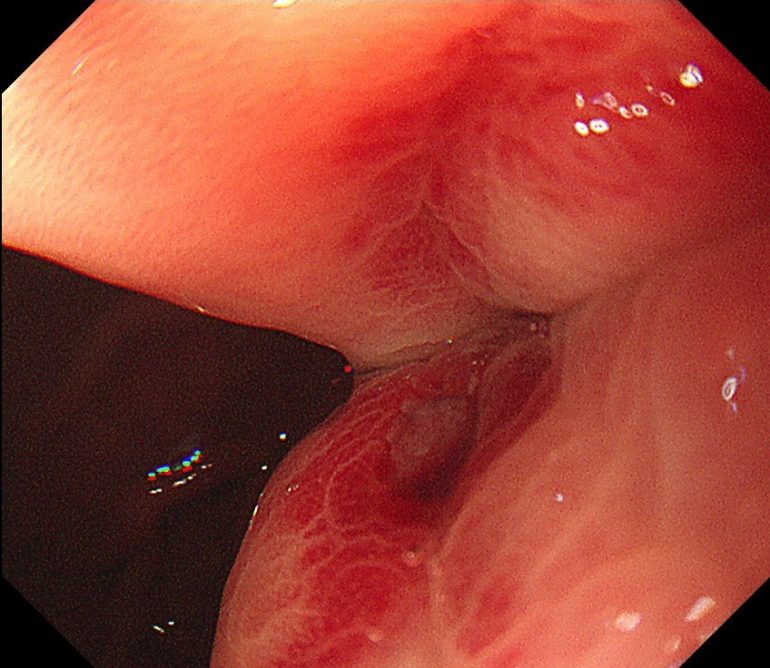

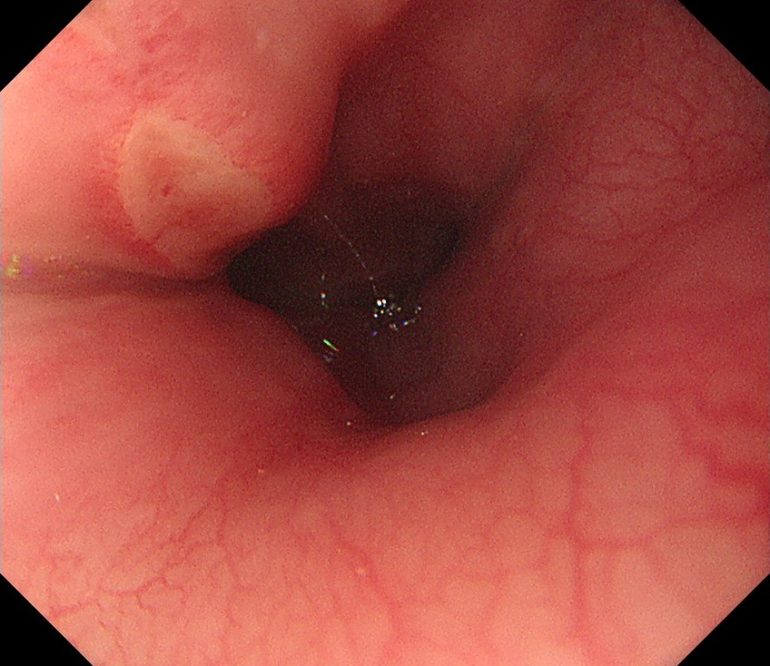

鳥肌胃炎①(胃内視鏡/胃カメラ)

鳥肌胃炎とは、特に胃の胃角部から前庭部(胃の出口付近)にかけて、

ほぼ均一な小顆粒状の隆起が密集して観察されるような胃炎を言います。

以前は小児のピロリ菌感染特有の胃炎と考えられていましたが、若年成人にも観察されます。

病理学的な本体は、リンパ濾胞の増生で、ピロリ菌に対する炎症反応の結果とされています。

写真は、当院で経験された若年者の鳥肌胃炎です。

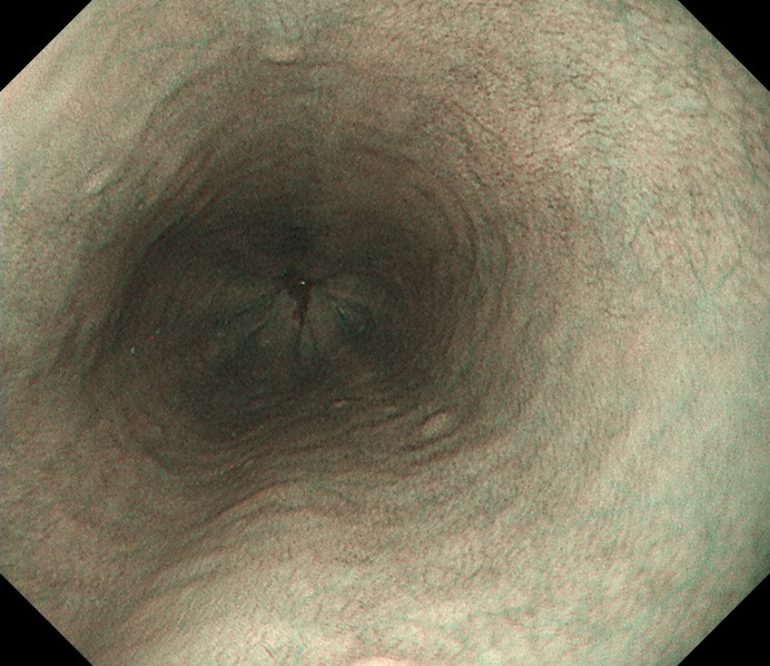

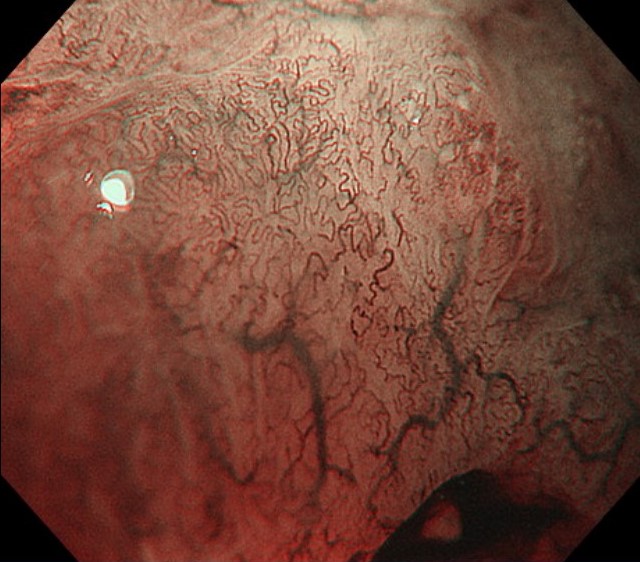

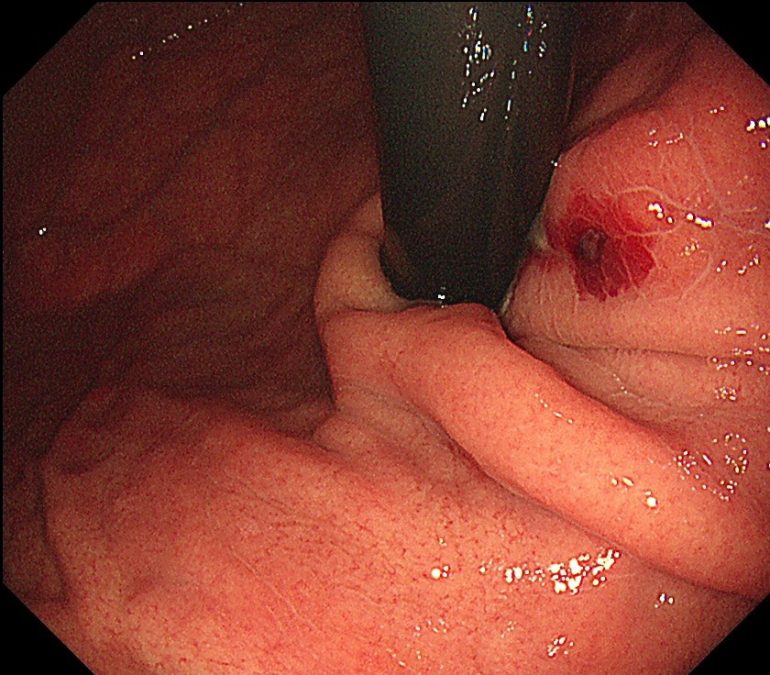

好酸球性食道炎➁(胃内視鏡/胃カメラ)

好酸球性食道炎の治療には、主にPPIなどの制酸薬が用いられ、これだけで改善する場合があります。

しかし、改善が得られない方については、気管支喘息の方が使用する吸入ステロイド薬を嚥下していただく治療をします。

また、治療後に症状がよくなっても、治療を中止してしばらくすると症状、所見が再燃する場合があります。

写真は、当院での自験例です。

治療前(上)と、治療後(下)です。この症例ではPPIのみで症状、所見が顕著に改善しています。

(顆粒状の変化や、縦・横に走行する溝が、下の写真において、ごく微細な所見を残して概ね消失しています)

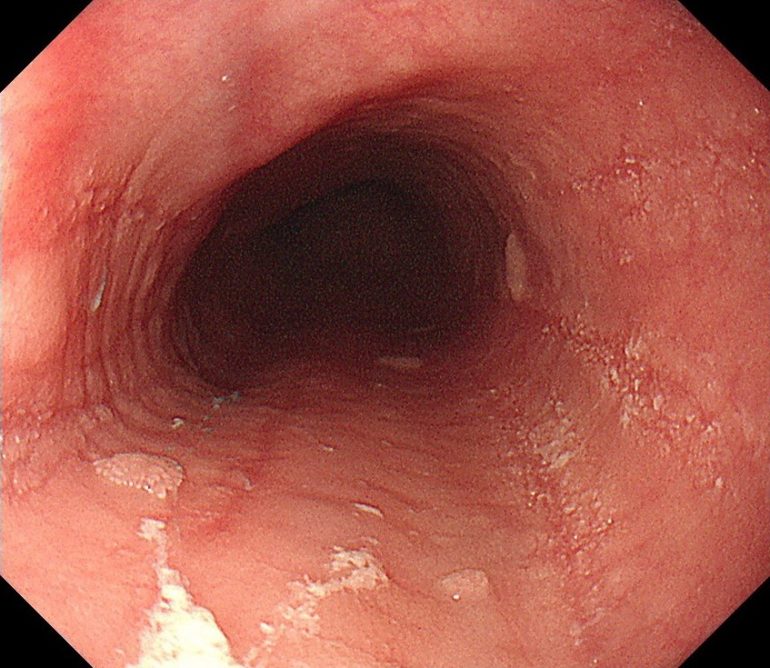

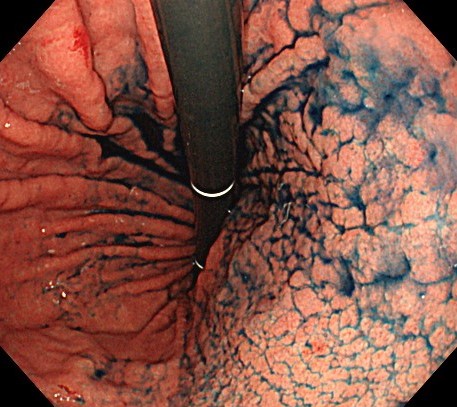

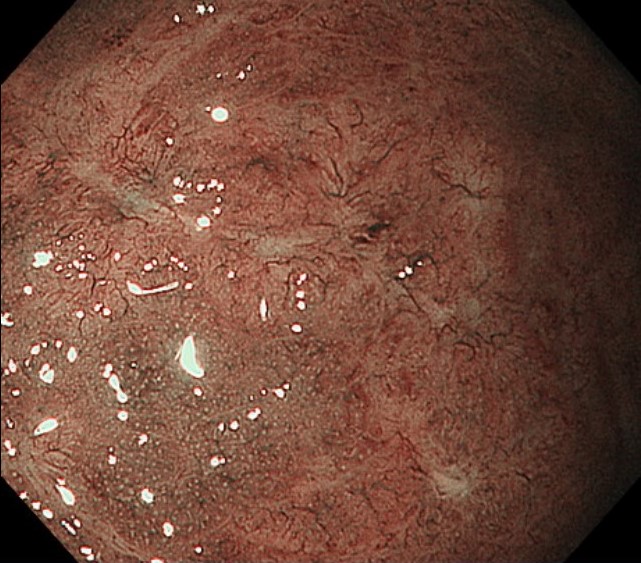

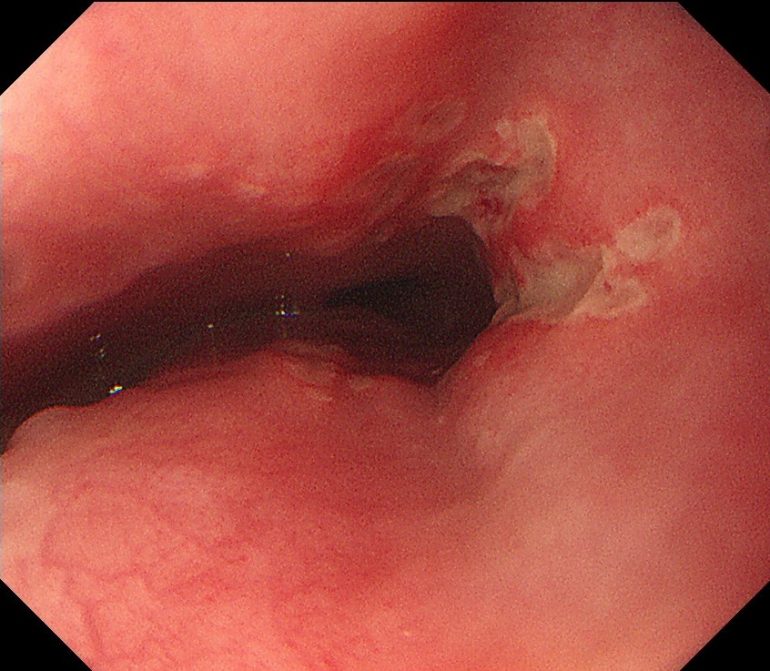

好酸球性食道炎①(胃内視鏡/胃カメラ)

好酸球性食道炎は、食べ物などが抗原となって食道上皮に好酸球(白血球の一種)が浸潤し引き起こされる慢性のアレルギー疾患と考えられています。

40歳前後の男性に多く、5000件の内視鏡検査に1例がみられる程度とされてきましたが、最近ではその有病率が増加しています。嚥下障害、食物のつかえ、胸痛、胸やけなどが主な症状です。

内視鏡では、輪状溝、白斑、縦走溝が特徴的であり、長期に炎症が持続する例では粘膜下層に線維化をきたし食道が狭窄する(狭くなって通過障害がおこる)例もあります。診断の確定には、内視鏡検査の際に行われる食道病変部位からの病理組織所見が参考になります。

血液検査では、好酸球やIgEの増加がみられることがあります。

治療には、制酸薬(PPI)を用いますが、効果が不十分である場合には追加でステロイドの局所療法を行います。

最近の研究では、好酸球性消化管疾患患者のピロリ菌感染陽性率が低いことが示されており、日本では非感染者が増加していることから、好酸球性消化管疾患の患者数は増加していくことが予想されています。

写真は、当院で好酸球性食道炎と診断された方の内視鏡写真です。上が通常観察、下がNBI観察のものです。

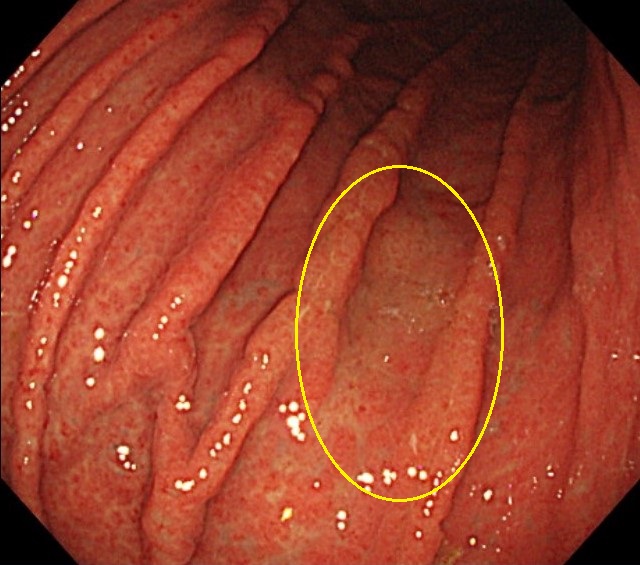

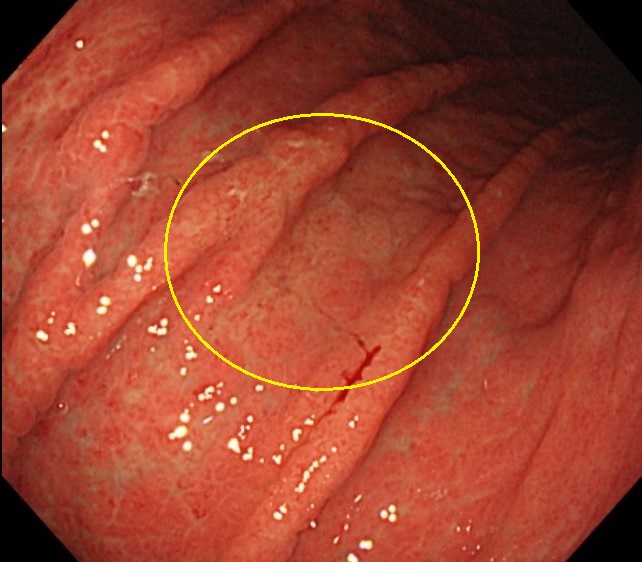

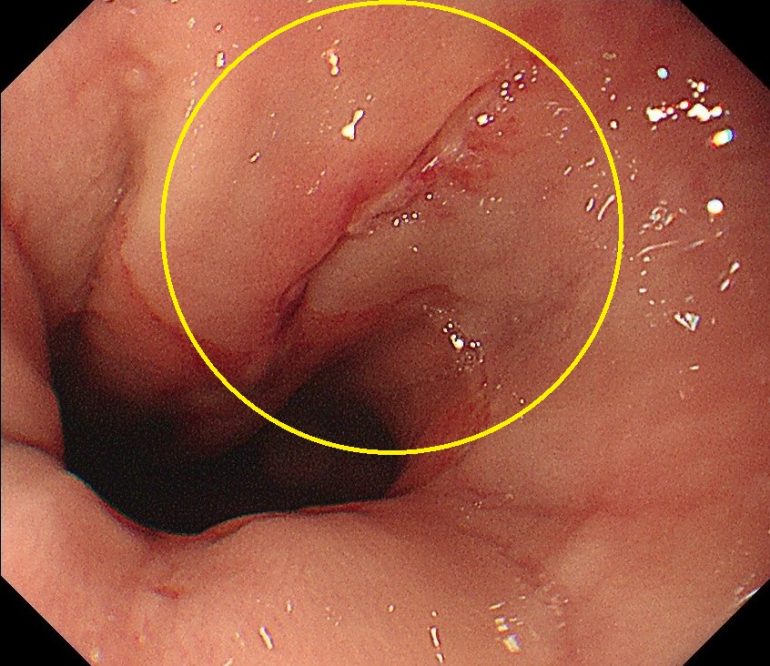

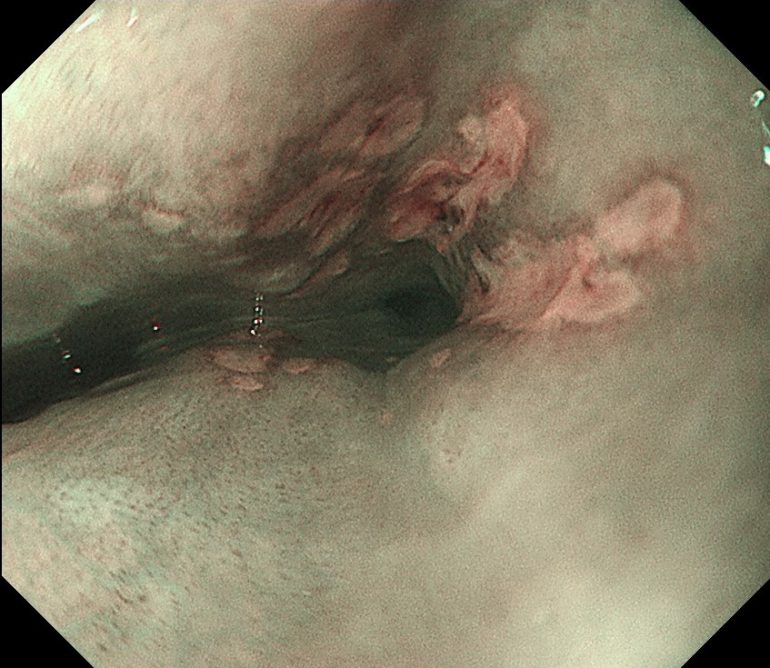

胃悪性リンパ腫③(胃内視鏡/胃カメラ)

写真の例は、発見の難しい表層型の胃MALTリンパ腫(自験例)です。

一見良性のびらんに見えますが、NBI拡大観察をすると悪性腫瘍が示唆される所見となっています。

胃MALTリンパ腫のNBI拡大観察像では、tree like appearanceが有名ですが、

本症例では、それに加えて未分化型胃癌類似の異型血管が確認されています。

自由が丘消化器・内視鏡クリニック

院長 岡田 和久

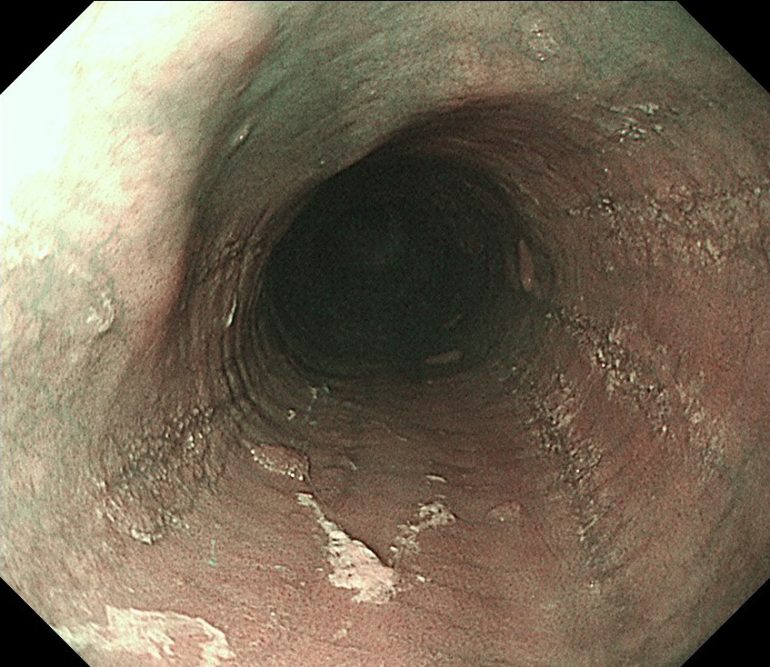

胃悪性リンパ腫➁(胃内視鏡/胃カメラ)

胃悪性リンパ腫の症状に、特有のものはありませんが、潰瘍の形成を伴う場合には、胃潰瘍と同じ症状(上腹部痛や貧血)をきたす場合があります。

内視鏡の所見として、潰瘍形成を伴わない「表層型」の悪性リンパ腫については、胃炎との鑑別が難しいため内視鏡による診断が難しいとされています。

胃MALTリンパ腫において、病変が胃に限局していてピロリ菌の感染が確認される場合には、ピロリ菌の除菌が第一選択の治療法となり、これで約80%の方は腫瘍が寛解し、一旦寛解が得られると10年後の生存率は95%近くになります。しかし他方で、除菌が無効な例が20%近くみられ、除菌治療による増悪例も報告されています。

除菌治療が無効な場合や、ピロリ菌陰性例には化学療法や放射線治療が選択されます。

胃DLBCLは進行期であっても治癒が望める悪性腫瘍で、化学療法が主体となり、抗 CD20 モノクローナル抗体(リツキシマブ)併用 CHOP(シクロホスファミド,ドキソルビシン,ビンクリスチン,プレドニゾロン)療法(R-CHOP 療法)(ただし限局期では治療回数を減らし放射線療法を追加)が基本的な標準治療となっています。

写真の例は、発見の難しい表層型の胃MALTリンパ腫(自験例)です。

胃悪性リンパ腫①(胃内視鏡/胃カメラ)

悪性リンパ腫は、血液細胞である白血球(リンパ球)ががん化した疾患です。

全身のどの場所にも発生しうる疾患ですが、消化管に発生するものは全体の5~10%弱とされています。

胃の悪性リンパ腫に関しては、MALT(mucosa – associated lymphoid tissue)リンパ腫、ついでびまん性大細胞型リンパ腫(DLBCL)という組織型が多く、2つで全体の90%以上を占めます。

胃MALTリンパ腫の内視鏡所見は多彩であり、早期胃がんに類似した形態的に認識されやすい形状のものから、「表層型」といわれる胃炎と区別しがたい所見を呈する例もあり、同時に複数の病変が存在する場合もあります。そのため表層型では、エキスパートでも一見して胃リンパ腫であると診断することが非常に難しいケースがあります。

胃DLBCLは、胃の進行がんに類似した形態をとることが多く、粘膜下腫瘍様の立ち上がりを示し、辺縁には不整な所見がない「耳介様周堤」が特徴的です。

悪性リンパ腫の確定診断には、内視鏡での生検(または外科切除標本における病理組織診断)が必要となります。

食道潰瘍(非腫瘍性、非逆流性食道潰瘍)④(胃内視鏡/胃カメラ)

急激な嘔吐によって、胃と食道のつなぎ目付近に縦走する裂傷を生じて出血をきたす病態を、マロリー・ワイス症候群(Mallory-Weiss症候群:MWS)といいます。

大量飲酒の後に嘔吐して、吐血や黒色便、貧血症状を主訴に来院されることが多く、出血が持続する場合には内視鏡的な止血術が必要となります。

写真の例は、飲酒後に嘔吐し、その後に黒色便をきたして当院に来院された方です。食道胃接合部に裂創を認めており、MWSと診断できます。

食道潰瘍(非腫瘍性、非逆流性食道潰瘍)③(胃内視鏡/胃カメラ)

食道潰瘍をきたす薬剤としては、抗菌薬、解熱鎮痛薬(NSAIDS)、徐放性カリウム製剤、ビスホスホネート、ダビガドラン、オセルタミビルなどが報告されています。

小潰瘍が多発集簇している内視鏡像の場合、ウィルスやクローン病などによるものの他、薬剤による潰瘍を鑑別する必要があります。

写真の症例は、当院で経験された解熱鎮痛薬による薬剤性潰瘍です。

薬剤性食道潰瘍の予防のためには、一般に十分量の水で服用するとともに、すぐに臥位をとらないようすることが大切です。

監修 院長 岡田 和久

食道潰瘍(非腫瘍性、非逆流性食道潰瘍)②(胃内視鏡/胃カメラ)

当院で経験された非逆流性の食道潰瘍に、たこ焼きによる食道熱傷があります。

写真の症例では、咽喉頭に発赤がみられ、食道の生理的狭窄部(食道と気管支が近接する部位)に潰瘍がみられたため、食事による熱傷の可能性が鑑別されました。

熱傷による食道潰瘍は、原因となる出来事から数日経ってから胸焼け、心窩部痛、つかえ感、発熱などの症状が生じることがあるため、患者さん自身が原因を自覚しないことがあり、数日に遡って食事歴を聴取する必要があります。

日頃経験されるように、たこ焼きは外部と内部にかなり温度差があるため、外部がそれほど熱くなくても食べてみたら口の中で高温であることがあり、出来立てのたこ焼き内部の温度は100度以上になっています。また成分的に粘性が高いことから、嚥下しても食道内に停滞しやすく、消化管に熱傷をきたし易いとされています。たこ焼きによる食道熱傷は、クリニックなどでたまに経験される事象ですが、熱傷範囲が広範であっても比較的傷が浅いことが多いため、ほとんどの場合数日で症状は消失し、瘢痕・狭窄などを残さずに治癒します。

食道潰瘍(非腫瘍性、非逆流性食道潰瘍)①(胃内視鏡/胃カメラ)

潰瘍とは、病理学的に深い傷のことをいい、浅い傷はびらんと呼びます。

食道潰瘍で多い原因は、胃酸逆流による逆流性食道炎に伴うものです。この場合、多くは胃と食道のつなぎ目から連続的な炎症がみられるので、診断は比較的容易です。原因の多くは胃液が食道内に逆流、停滞することで、制酸薬などを適切に使用することにより治癒が得られます。

食道の潰瘍にはその他に、内服した薬剤(抗菌薬、解熱鎮痛薬、抗凝固薬)などが食道内に停滞し化学的な炎症が惹起されることにより生じる薬剤性食道炎や、強酸や強アルカリなどの腐食性薬剤・腐食洗剤の服用(誤飲)による腐食性食道炎、ヘルペスウイルスやサイトメガロウイルス感染に伴う潰瘍などがあります。

薬剤性食道炎は、薬の内服に際して十分な水分をとらなかったり、内服直後に横になるなどして、薬剤が食道内に停滞することが原因とされますが、食道の運動機能低下によっても生じえます。腐食性食道炎は、洗剤や漂白剤などの腐食薬剤が原因で、小児では誤飲、成人では自殺目的によるものが大半を占めています。腐食作用のある薬剤だけでなく、時に多量の熱湯を飲むことでも同様の病態となりえます。腐食性食道炎は広範囲に潰瘍が広がる場合が多く、治療に難渋する上、治癒とともに潰瘍の瘢痕が狭窄して食べ物の通りが悪くなる上、瘢痕部から癌が発生することがあり、手術で食道全摘を余儀なくされる例もあります。ウイルス性食道炎では、真菌や特殊なウイルス感染が原因となり、背景として時に免疫力の低下がみられることがあります。