咽頭がん・食道がん

咽頭がん

概要・原因

鼻の奥から食道までを咽頭とよび、この領域のがんを咽頭がんといいます。解剖学的には、上咽頭、中咽頭、下咽頭の三つの部位に分けられ、経口内視鏡では、中咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がんの診断が可能で、経鼻内視鏡では、それらに加えて上咽頭がんの診断が可能です。 中咽頭がんの発生には、ヒトパピローマウィルスが関与していることがありますが、中・下咽頭がんは、飲酒・喫煙が大きな危険因子です。飲酒、喫煙は、口腔、咽頭、喉頭、食道のがんに共通する危険因子であるため、その領域全体にがん(特に食道がん)が多発することがあり、これを領域性発がん(field cancerization)といいます。

症状

初期段階ではほとんど症状が現れず、症状が発現したときには、がんがかなり進行していることが多いのが現状です。そのため早期で発見されている例のほとんどが、上部内視鏡検査で偶然に発見されています。 咽頭は食べ物や空気が通る道であるため、がんが進行した際には、部位により多様な症状が出ます。上咽頭がんでは、難聴・耳鳴り、眼球運動障害・視力低下・顔面痛などがあり、中咽頭がんは、片側の扁桃腺の腫れ、嚥下(飲み込み)時のしみる感じ・つかえ感、開口障害、嚥下困難などの症状があります。下咽頭がんでは、嚥下時違和感やつまる感じを自覚することがあり、喉頭(空気の通り道)にまで広がっていくと呼吸困難や、嗄声(声枯れ)がみられることがあります。加えて、咽頭がんは首のリンパ節への転移が多いことから、首のしこりで発見されるケースもあります。

検査

発見には、内視鏡検査(胃カメラ)が最も有用です。これまで咽頭がんは早期に発見することが困難とされてきましたが、内視鏡技術や診断学の進歩により、非常に小さながんも、ごく早期で発見することが可能になってきており、現在では、耳鼻科が使用している喉頭ファイバーよりも、がん専門施設などで特別なトレーニングを受けた内視鏡医のほうが、早期病変の発見に長けています。 がんの存在診断は、内視鏡の画像診断に加え、同時に施行される細胞の組織検査により行われます。表在性の病変(浅い癌)を超えるものについては、腫瘍の広がりの検査をするためにCT、MRI、超音波などを用いて、進展範囲やリンパ節転移の有無を調べていきます。がんの進行度は第Ⅰ期からⅣ期の4段階に分けられ、通常第Ⅰ期・Ⅱ期を早期がん、第Ⅲ期・Ⅳ期を進行がんと呼びます。病期はがんの大きさ(T)、頚部リンパ節転移(N)の大きさや数、肺や骨などへの転移(M)の有無によって決定されます。

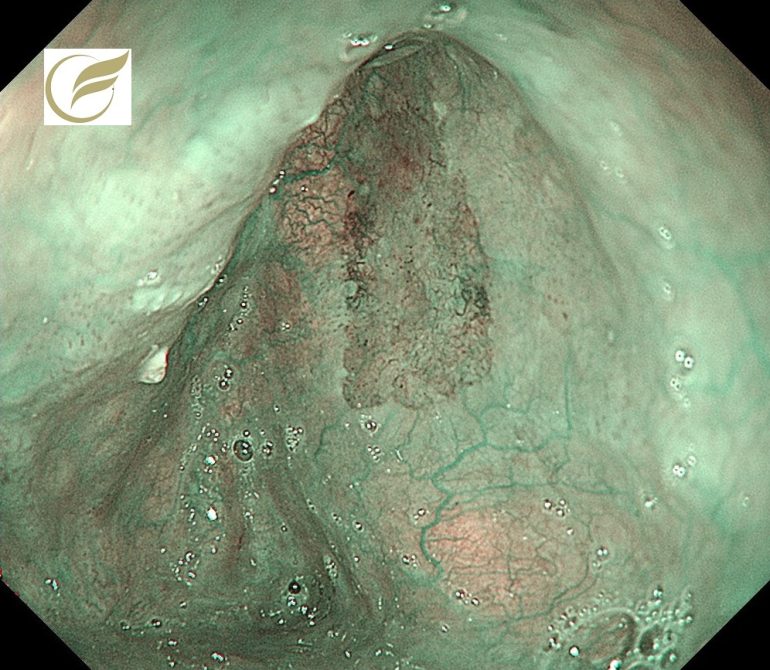

<微小咽頭がん 5mm>

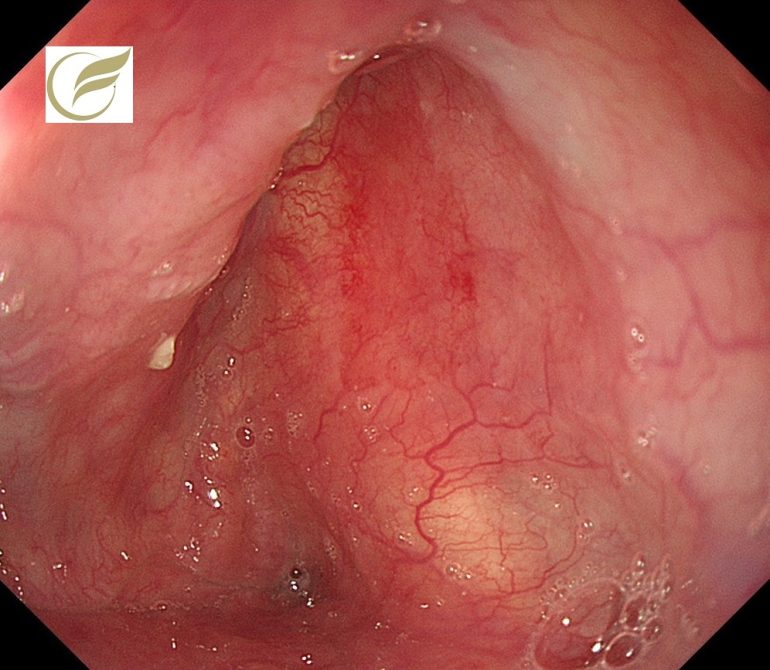

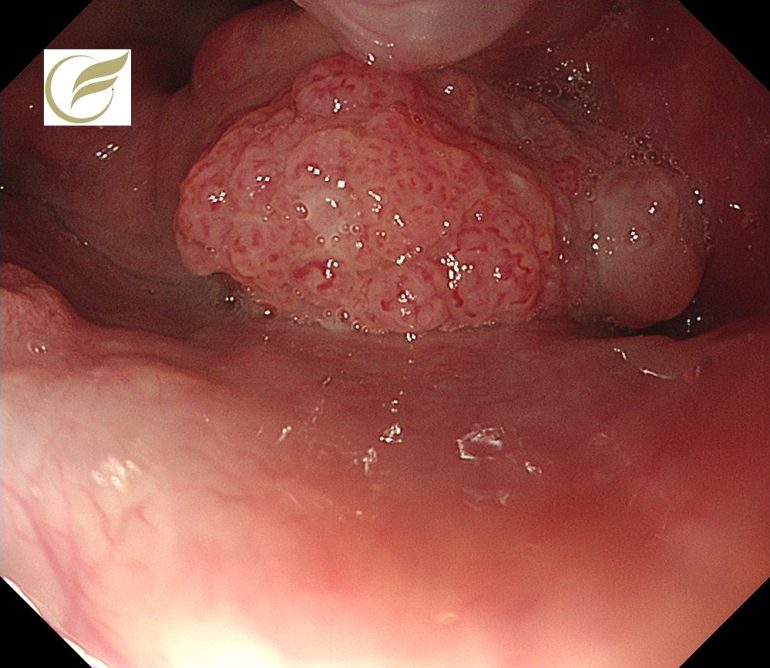

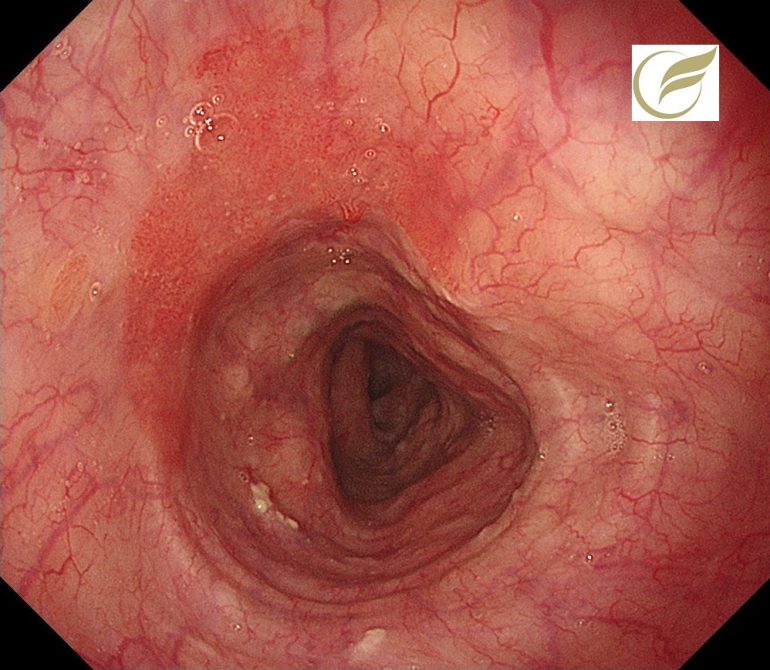

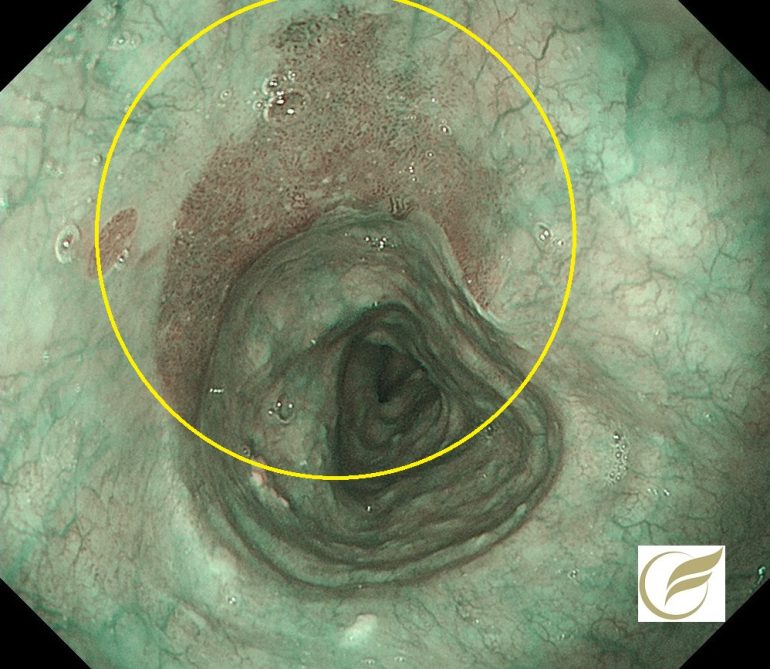

<咽頭表在がん>

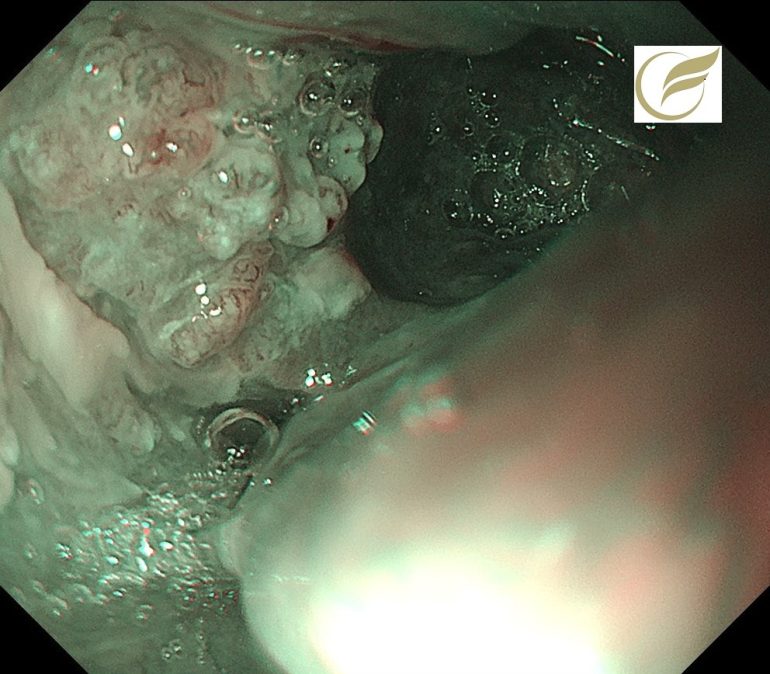

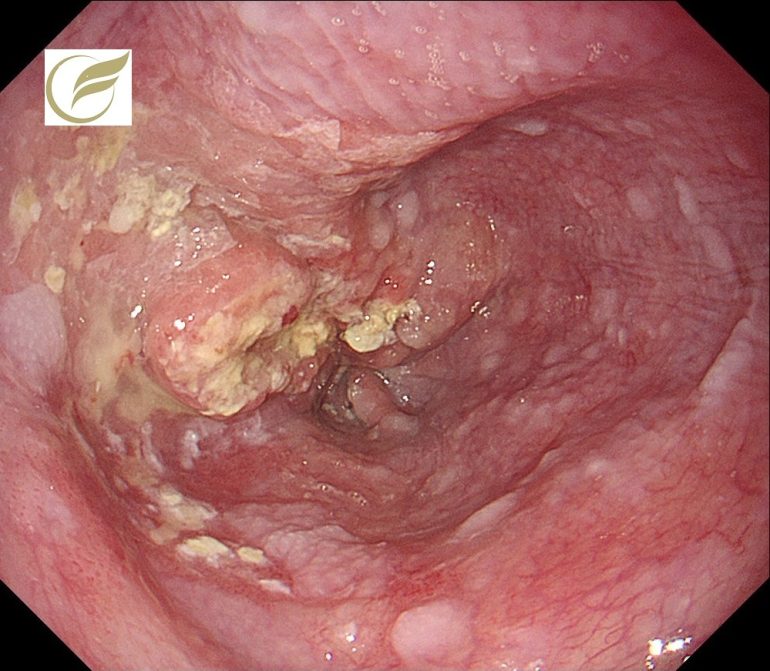

<咽頭がん>

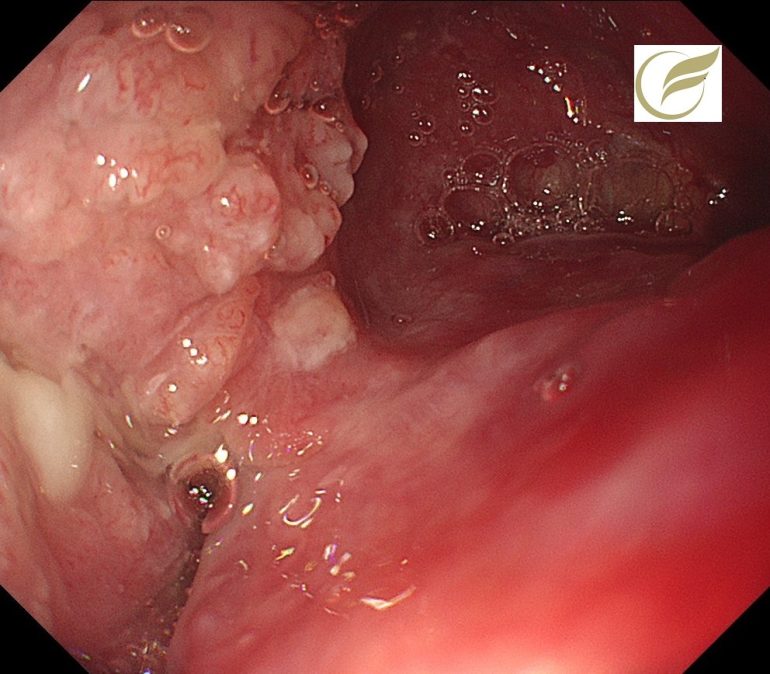

<喉頭がん(喉頭蓋谷)>

治療

癌が1亜部位に限局しており、リンパ節転移がない(もしくはそのリスクが少ないと見積もられる)場合(T1N0)、比較的侵襲の少ない内視鏡治療(EMR、ESD)のみで治癒切除が期待できます。ただし、状態によっては、放射線治療が選択される場合もあります。 それよりも進行した症例では、耳鼻科、頭頸科による手術や放射線化学療法などを組み合わせた治療が選択されます。

最後に

咽頭、特に下咽頭は、嚥下(飲み込み)に関わる重要な機能をもっているため、治療に際しては、いかに機能を温存し、生活の質を保つことができるかが重要になってきます。しかし、下咽頭の近くには、発声に関わる喉頭(声帯)も位置しており、見つかったときには進行がんになってしまっている例が圧倒的に多いため、機能を犠牲にせざるを得ないことが多いのが現状です。そして、咽頭がんの中では、下咽頭がんが最も予後が悪いとされています。 当院では、5mm程度以下の下咽頭がんの発見に長けており、無症状の段階でそれらを発見する経験と能力を有しております。飲酒、喫煙などの危険因子があり、前記した症状がある方は、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)をおすすめします。

食道がん

概要・原因

食道は、のど(咽頭)と胃をつなぐ管状の臓器で、口から食べた食物を胃に送る働きがあります。食道がんは、約半数が食道の中央付近に発生し、次に食道下部に多く発見され、時に多発する場合もあります。食道がんは男性に多く、年齢別でみると、50歳代から増加を始め、70歳代でピークを迎えます。食道がんは、主に日本人で特に多い扁平上皮がん(食道がんの90%程度)と、欧米人に多い腺がん(5~10%程度)に大別されます。 扁平上皮がんは、飲酒と喫煙に強い関連があり、特にアセトアルデヒドの分解に関わる酵素の活性が遺伝的に弱い方(お酒を飲むと顔が赤くなる方、または以前に顔が赤くなったことがある方)は危険性が高まることが知られています。さらに喫煙と飲酒の両方をされている方は、より危険度が高まり、熱いものを飲食することも危険度を高めるとされています。 一方、腺癌は、逆流性食道炎やバレット食道などの食道の慢性炎症を背景としており、欧米では食道がんの半数以上を占めていて、近年では、食生活の欧米化や肥満の増加に伴い、日本でも増加傾向にあります。以下では、扁平上皮癌についてご説明します。

症状・検査

食道がんは、初期にはほとんど自覚症状がありません。早期発見される例のほとんどは、内視鏡検診で偶然に発見された例です。 がんが進行するにつれて、飲食時の胸の違和感(ちくちくした感じ、しみる感じと表現することが多く、これらは一時的に消長することもあります)、熱い食べ物がしみたり飲食物がつかえる感じや、つかえによる摂食不良と消耗性の体重減少、周囲臓器への進展・浸潤による胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状が出ます。 胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状は、肺や心臓、のどなどの病気でもみられますが、肺や心臓やのどの検査だけでなく、食道も検査することが大切です。

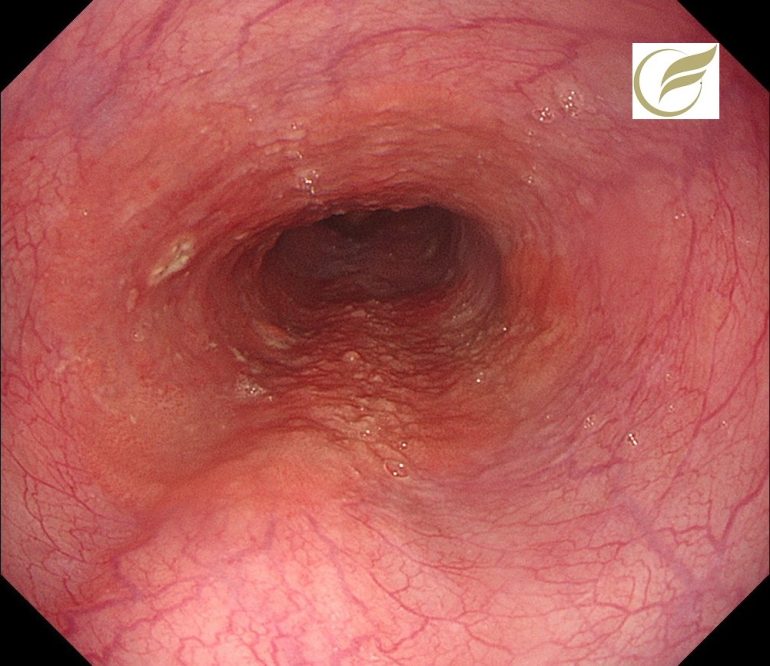

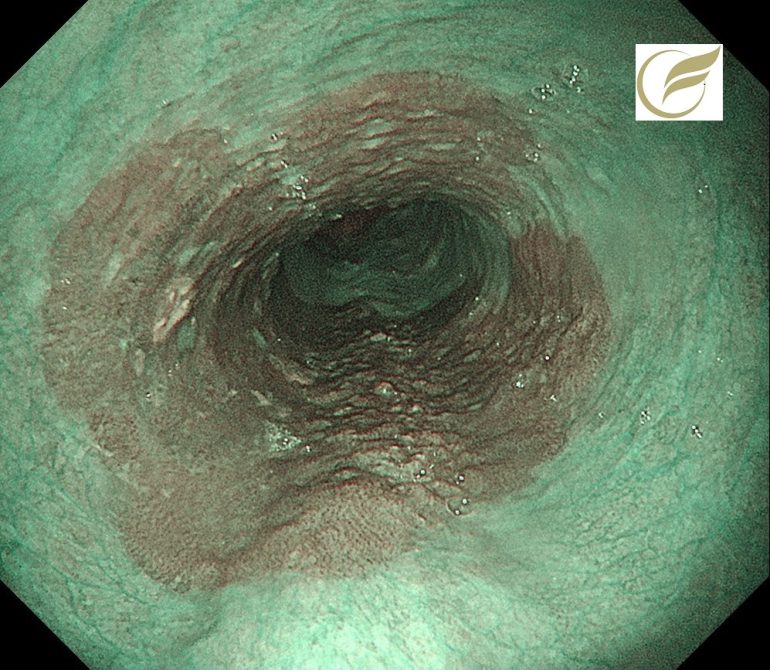

<表在食道がん(早期癌)> 症状なし

<表在食道がん(早期癌)> 症状なし

<進行食道がん> つかえ感

治療

食道がんの病期分類は、がんの深さの分類(T因子)とリンパ節転移の分類とによって定められ、ステージ0からⅣbまで分類されています(食道癌取扱い規約11版)。食道癌の治療方針は、主にその臨床病期に基づき決定されますが、詳細は「食道癌に対するESD/EMRガイドライン」や「食道癌診療ガイドライン2017年版(第4版)」(日本食道学会)により示されています。

内視鏡検査でがんが粘膜内にとどまると考えらえる病変は、原則として内視鏡治療の適応となり、治療後の病理診断でpathological(p)EP/LPMかつリンパ節転移のリスクがなければ(断端陰性・脈管侵襲陰性・切除断端陰性)、治癒切除となります。がんが食道の全周に及んでいたり、病変の大きさが過度に広範であったりするために、内視鏡治療が困難な場合では、手術や化学放射線療法の適応となります。

がんが粘膜よりも一層深い「粘膜下層」の比較的浅いところまでにとどまる場合(T1a-MM/T1b-SM1)では、10-20%程度にリンパ節転移があるため、内視鏡切除した病理組織検査の結果次第で追加の外科手術や化学放射線療法の適応を決めることになります。

粘膜下層の深いところまでがんが及んでいる場合(T1b-SM2/SM3)、40%以上の確率でリンパ節転移があるため、手術もしくは化学療法の適応となります。 がんが粘膜下層にとどまっている例では、手術と化学放射線療法の長期成績はほぼ同等と考えられているため、それぞれの治療の長所・短所を勘案の上、治療法を選択することになります。 筋層以上の深いところまでがんが浸潤し、外科切除可能な例については、術前化学療法の後に外科手術が行われます。ただし、状態によっては、放射線化学療法のみが選択される場合もあります。それ以上進行した例では、化学放射線療法や支持療法などがおこなわれます。

食道粘膜下腫瘍

粘膜下腫瘍とは、一番内側にある粘膜の下にできる腫瘍のことをいいます。正常の粘膜で覆われた膨らみにより粘膜下腫瘍の存在は認識できますが、腫瘍を直接視認できないため、どのような種類の粘膜下腫瘍かは超音波内視鏡検査やCT検査などで診断します。食道の粘膜下腫瘍の多くは、平滑筋腫という良性の腫瘍で、消化管間葉系腫瘍(GIST)や悪性リンパ腫などの悪性の腫瘍はまれです。

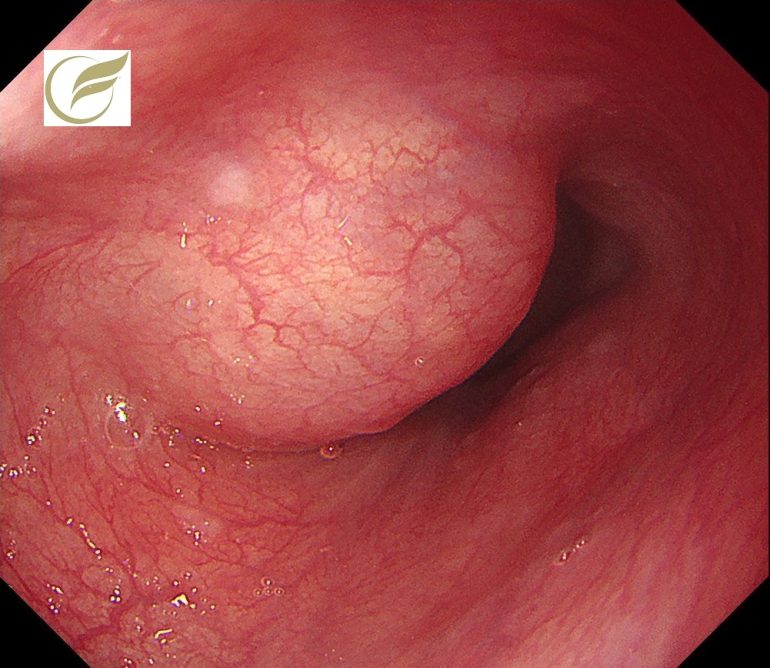

<食道平滑筋種>

最後に

食道の早期がんは、バリウムによる胃がん検診の発見は困難であり、早期発見を期すには、内視鏡検査(胃カメラ)が必要です。 また、咽頭がんの項目にも記載したように、口腔から食道領域にかけてのがんは、領域性に同時性または異時性に多発することがある他、胃がんとの合併も多いことがわかっており、治療後も定期的な内視鏡検査による厳重な監視が必要となります。